Es war Sommer, und mein bester Freund Ernst und ich genossen die wohlverdienten Schulferien.

Wir spielten fast täglich im Edlisberg – unserem Wald – «Indianerlis», erkundeten die «Gipsi», eine ehemalige Grube zum Gipsabbau, und ersannen ständig neue Abenteuer. Doch sobald es am schönsten war, mussten wir uns auf den Heimweg machen, da unsere Eltern uns stets eingeschärft hatten, vor dem Abendessen zu Hause zu sein.

Eines Tages, als die Sonne wieder einmal hinter den Bäumen verschwand und wir zur Heimkehr gezwungen waren, fragte ich Ernst: «Was meinst du, könnten wir nicht einmal im Zelt übernachten?» Ernst war natürlich sofort Feuer und Flamme. Jetzt mussten wir nur noch unsere Eltern überzeugen, dass unser Unterfangen überhaupt nicht gefährlich sei. Schliesslich kannten wir beide praktisch jeden Quadratmeter des Edlisbergs und fühlten uns dort sicherer als in unseren eigenen Betten.

Unsere Eltern hingegen waren nicht so leicht zu überzeugen. Sie tauschten besorgte Blicke aus, berieten sich lange und seufzten tief, bevor sie unsere Übernachtung zähneknirschend genehmigten. Natürlich nicht ohne uns eindringlich zu mahnen, ja vorsichtig zu sein und keinen Unsinn anzustellen.

Mit unbändiger Freude machten wir uns daran, die Übernachtung vorzubereiten. Wir kannten bereits ein perfektes Plätzchen zum Zelten, und zu unserer grossen Begeisterung durften wir das Zelt von Ernsts älterem Bruder ausleihen. Natürlich war es für uns kein gewöhnliches Zelt – es war unser Tipi. Doch was wäre ein solches Abenteuer ohne den passenden Proviant? Als grosse Verehrer der indianischen Kultur stand für uns fest, dass wir beim Beer-Metzger einen Braten holen mussten. Dieser Braten war für uns nämlich nicht einfach nur Fleisch – er war unser Büffelfleisch.

Mit kindlicher Unbekümmertheit marschierten wir zur Metzgerei Beer. Der Metzger, ein freundlicher Mann mit einem immer wachen Schmunzeln auf den Lippen, amüsierte sich köstlich über unsere ernsten Gesichter, als wir einen Braten bestellten. «Wofür braucht ihr denn den Braten?» fragte er uns, das Lachen in den Augen kaum verbergend.

Ernst, der immer der Wortführer war, erklärte stolz: «Wir wollen im Edlisberg zelten und brauchen Büffelfleisch!»

Herr Beer konnte sich das Lachen nicht mehr verkneifen, aber zu unserem Glück überliess er uns einen grossen Braten zu einem symbolischen Preis. Unsere Ersparnisse hätten für den vollen Preis kaum ausgereicht, und so marschierten wir, den Braten sicher im Rucksack verstaut, frohen Mutes zum Edlisberg.

Der Weg hinauf war für uns schon ein echtes Abenteuer. Mit unseren Rucksäcken, den Schlafsäcken und dem Zelt, die wir natürlich unseren imaginären Pferden aufgeladen hatten, fühlten wir uns wie Apachen auf dem Kriegspfad gegen die feindlichen Sioux-Oglala. Unsere Vorstellungskraft verwandelte den vertrauten Pfad in eine gefährliche Wildnis, und jedes Rascheln im Unterholz wurde Teil unseres Abenteuers. Natürlich marschierten wir nicht direkt zu unserem ausgewählten Zeltplatz. Wir waren ja auf der Jagd nach den bösen Sioux-Oglala und schlichen daher lautlos auf Umwegen zum Lager. Endlich erreichten wir unser Ziel: ein kleines Fleckchen Erde, umgeben von hohen Bäumen, die wie schützende Wächter über uns standen.

Das Zelt aufzustellen, war für uns – wie immer – eine echte Herausforderung. Doch nach viel Einsatz und etwas Glück stand unser Tipi bald bereit für die Nacht. Zufrieden betrachteten wir unser Werk und freuten uns auf den nächsten Schritt: das Braten unseres «Büffelfleischs».

Eifrig sammelten wir Holz und schichteten es zu einem ordentlichen Lagerfeuer auf. Das Entzünden des Feuers stellte sich als kniffliger heraus, als wir gedacht hatten, aber schliesslich loderten die Flammen empor. Den Braten, unser «Büffelfleisch», befestigten wir auf einem improvisierten Spiess und hielten ihn über das Feuer. Natürlich hatten wir vergessen, den Braten zu würzen. Und natürlich brannten wir ihn gründlich an. Eine schwarze Kruste umgab das Fleisch, aber das tat unserer Begeisterung keinen Abbruch. Wir labten uns tüchtig an dem Braten, die verkohlte Schicht ignorierend.

Satt und zufrieden kuschelten wir uns danach in unsere Schlafsäcke. Die Nacht im Wald, umgeben von den Geräuschen der Natur, war etwas ganz Besonderes. Wir lauschten dem Rascheln der Blätter, dem entfernten Rufen eines Käuzchens und den geheimnisvollen Geräuschen, die nur ein nächtlicher Wald hervorzubringen vermag. Doch plötzlich hörten wir ein lautes Gebell. Es schallte durch die Stille der Nacht und liess uns aufschrecken.

«Hast du das gehört?» flüsterte Ernst aufgeregt.

«Ja, was war das?» fragte ich, mein Herz klopfte schneller.

Plötzlich raste ein Tier an unserem Zelt vorbei. Ernst sprang wie von einer Tarantel gestochen aus dem Zelt und rief: «Ein wildernder Hund jagt ein Reh! Wir müssen ihm helfen.»

Er stürzte aus dem Zelt, packte einen dicken Ast, der neben der Feuerstelle lag, stimmte ein fürchterliches Kriegsgeheul an und rannte Richtung einer Waldlichtung. Seine Entschlossenheit war ansteckend, und so folgte ich ihm, ebenfalls einen Stock in der Hand haltend. Natürlich hatten wir vergessen, eine Taschenlampe mitzunehmen. Es war nämlich schon ziemlich dunkel. So stolperten wir durch die Dunkelheit zur Waldlichtung, riefen nach dem Hund und lauschten nach weiteren Geräuschen, aber weder Hund noch Reh waren zu sehen.

Später, als wir vor der versammelten Schulklasse stolz unsere Sommerferien-Abenteuer erzählten, erklärte uns der Lehrer, dass das vermeintliche Hundegebell in Wahrheit das Schrecken eines Rehbocks war. Mit einem wissenden Lächeln erläuterte er, dass wir wohl mitten in dessen Revier gezeltet hatten und dass im Juli und August die Brunftzeit ist. Der Rehbock hatte uns vermutlich als dreiste Eindringlinge in seinem Territorium betrachtet und sich lautstark bemerkbar gemacht.

So wurde unsere vermeintliche Heldentat von der nüchternen Wissenschaft entzaubert. Wir hatten uns als tapfere Indianer gesehen, die einem gejagten Reh zur Hilfe eilten, nur um herauszufinden, dass die Realität weit weniger dramatisch war. Natürlich brauchten wir uns für den Spott nicht zu sorgen. Das störte uns jedoch nicht, denn unser Abenteuer war es wert.

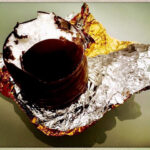

Foto: Die Gipsgrube im Edlisberg (Foto: Walter F. Meyer, 1931-2009)

Hallo Hanspeter

Immer sehr spannend deine Geschichten. Ich lese sie gerne und bin immer auf die nächste gespannt.

Vielen Dank, liebi Grüess und ae gueti Zyt

Roland

Hallo Roland

Vielen Dank für deine netten Worte! Es freut mich sehr, dass dir meine Geschichten gefallen und du ihnen mit Spannung folgst. Deine Unterstützung bedeutet mir viel.

Liebi Grüess und ebenfalls e gueti Zyt

Hanspeter