Schule ist in der Schweiz ein Grundpfeiler der Gesellschaft. Seit dem 19. Jahrhundert gilt die Volksschule als Errungenschaft, die jedem Kind unabhängig von Herkunft Bildung ermöglichen soll.

Man darf nicht vergessen: Noch im 18. Jahrhundert war Bildung ein Privileg der Oberschicht. Erst die Umbrüche der Helvetik und die späteren liberalen Kantonsverfassungen führten dazu, dass die Schule allgemein zugänglich wurde.

Doch von Beginn an hatte sie eine klare Funktion: Die Volksschule sollte nicht nur Wissen vermitteln, sondern vor allem staatsbürgerliche Tugenden einüben. Kinder sollten lernen, Autorität zu respektieren, Pflichten zu erfüllen und sich in die junge Eidgenossenschaft einzufügen. Aus «freien Menschen» wurden so «brauchbare Bürger». Schon damals war die Schule ein Instrument der Nationenbildung – und blieb damit weit entfernt von einem neutralen Ort reiner Persönlichkeitsentfaltung.

Überholtes Schulsystem – ein Schweizer Blick

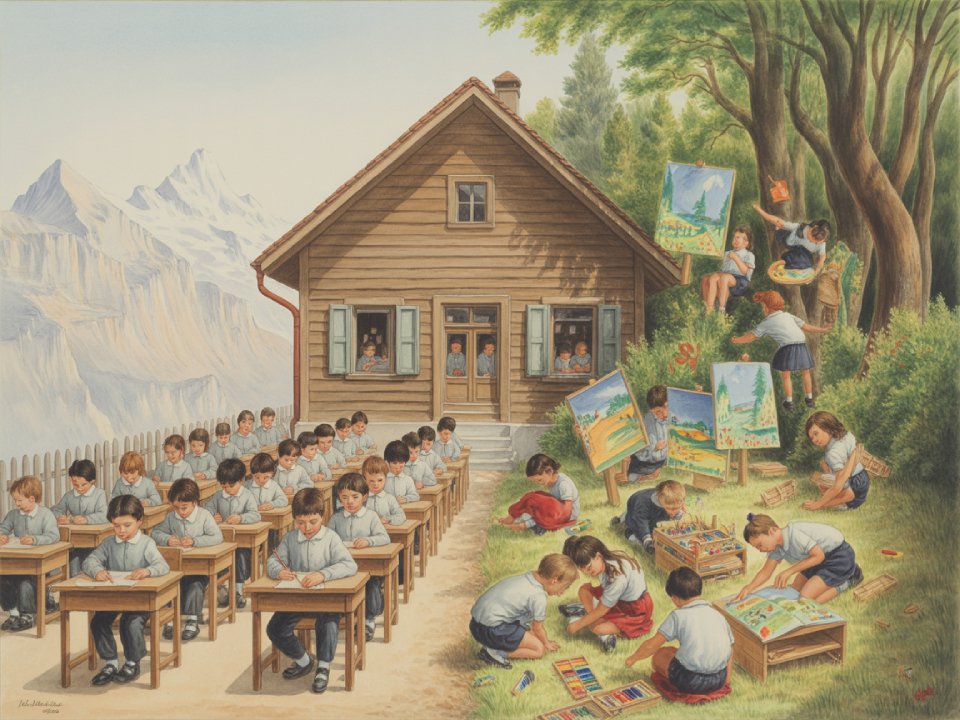

Das Bild der alten Schulstuben ist uns vertraut: Dutzende Kinder auf Holzbänken, der Lehrer mit Stock oder Rute, der streng über die Klasse wacht. Disziplin, Auswendiglernen und Gehorsam waren zentrale Tugenden. Dieses Modell mag uns heute veraltet erscheinen, doch in seiner Grundstruktur wirkt es bis heute nach.

Auch die moderne Schule ist durchgetaktet: Lektionen, Tests, standardisierte Vorgaben. Die Organisation folgt einer Logik, die aus der Zeit der Industrialisierung stammt: Kinder werden «seriell» unterrichtet, nach Jahrgängen sortiert und nach einheitlichen Kriterien bewertet. Das System ist effizient – aber auch entfremdend.

Die grosse Frage bleibt: Fördert es wirklich die individuellen Fähigkeiten? Oder drängt es die Kinder in ein Raster, das vor allem den Bedürfnissen von Staat und Wirtschaft dient?

Die Wurzeln – Pestalozzi und die Schweizer Tradition

Der Name Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827) ist untrennbar mit der Schweizer Schultradition verbunden. Er gilt als Vater der modernen Pädagogik, sein Ideal war die ganzheitliche Bildung von «Kopf, Herz und Hand». Pestalozzi wollte, dass Kinder nicht bloss Fakten lernen, sondern als ganze Menschen gefördert werden: geistig, emotional, handwerklich.

In der Praxis wurde Pestalozzi jedoch oft zur Legende, die man zitierte, ohne seine Ideen wirklich umzusetzen. Zwar beriefen sich Politiker auf ihn, wenn sie neue Schulgesetze einführten. Doch die Realität war meist anders: stärker auf Disziplin und Leistung ausgerichtet, weniger auf freie Entfaltung.

Bis heute dient Pestalozzi als Projektionsfläche: Er wird in Sonntagsreden beschworen, während im Alltag Lehrpläne eher auf ökonomische und politische Interessen zugeschnitten sind. Das Spannungsverhältnis zwischen Ideal und Wirklichkeit zieht sich wie ein roter Faden durch die Schweizer Bildungsgeschichte.

Folgen: Einseitigkeit und Verlust der Kreativität

Die Einseitigkeit des Systems zeigt sich deutlich. Während Fächer wie Mathematik, Deutsch und Naturwissenschaften dominieren, gelten musische und handwerkliche Bereiche oft als «Nebenfächer». Die Botschaft ist subtil, aber wirksam: Wer logisch-analytisch begabt ist, zählt mehr als jemand, der musikalisch, künstlerisch oder körperlich ausdrucksstark ist.

In jüngerer Zeit wurde diese Einseitigkeit durch internationale Vergleichstests noch verschärft. Seit die Schweiz an PISA-Studien teilnimmt, richtet sich vieles am Messbaren aus. Lehrpläne werden nach Kompetenzen gegliedert, Lernziele standardisiert. Der Preis dafür ist hoch: Kinder erleben Bildung immer weniger als Entdeckungsreise, sondern als Training für Tests.

Viele Lehrerinnen und Lehrer berichten, dass die Kreativität im Unterricht leidet. Eigenständiges Denken, künstlerische Projekte, handwerkliche Fähigkeiten – all das kommt zu kurz. Statt Neugier zu wecken, wird Stoff «durchgenommen». Das Ergebnis: Kinder verlieren oft früh ihre ursprüngliche Freude am Lernen.

Politik und Wirtschaft als stille Regisseure – Schweizer Realitäten

In der Schweiz ist Bildung kantonal geregelt, doch die grossen Linien entstehen in einem Spannungsfeld von Politik und Wirtschaft. Ein prägnantes Beispiel ist das HarmoS-Konkordat, das 2009 eine Vereinheitlichung der Schulsysteme in den Kantonen anstrebte. Offiziell ging es um mehr Chancengleichheit und Vergleichbarkeit, faktisch führte es zu einer stärkeren Zentralisierung und Normierung.

Noch deutlicher zeigt sich der Einfluss bei den Diskussionen um den Lehrplan 21. Befürworter lobten ihn als modernen Rahmen, Kritiker sahen darin eine Überfrachtung und eine Abkehr vom Wesentlichen. In vielen Gemeinden gab es Widerstand, Volksabstimmungen, hitzige Debatten. Die Sorgen waren oft dieselben: weniger pädagogische Freiheit, mehr Bürokratie, und ein Curriculum, das sich stärker an «Kompetenzen für den Arbeitsmarkt» orientiert als an den Bedürfnissen der Kinder.

Auch die Wirtschaft meldet sich regelmässig zu Wort. Immer wieder wird gefordert, die Schulen müssten mehr Gewicht auf MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) legen, um die Konkurrenzfähigkeit des Standorts Schweiz zu sichern. Parallel dazu werden musische Fächer oder Werken gekürzt – gerade jene Bereiche, in denen Kinder ihre Kreativität entfalten könnten.

Pädagogen zwischen Berufung und Systemzwang

Lehrerinnen und Lehrer sind in der Schweiz traditionell hoch angesehen. Der Dorflehrer war einst eine prägende Figur, die ganze Generationen beeinflusste. Doch heute sind sie zunehmend zwischen widersprüchlichen Erwartungen eingeklemmt.

Einerseits sollen sie Vorbilder sein, Persönlichkeiten fördern, Kinder auf das Leben vorbereiten. Andererseits müssen sie Lehrpläne erfüllen, Prüfungen durchführen, Schulinspektoren zufriedenstellen. Eltern und Medien üben zusätzlichen Druck aus.

Viele Lehrpersonen berichten von wachsender Bürokratie und sinkender pädagogischer Freiheit. Wo Pestalozzi einst die Freiheit des Lehrers betonte, dominiert heute oft ein Klima des «Abarbeitens». Damit wird der Beruf entleert – und viele Junge schrecken davor zurück, Lehrer zu werden.

Soziale Folgen – ein schweizerisches Muster

Die Folgen reichen weit über die Schule hinaus. Wenn Kinder lernen, dass sie primär als Leistungsträger zählen, prägt das ihre Haltung zum Leben. Sie werden auf Konkurrenz getrimmt, weniger auf Zusammenarbeit.

In der Schweiz zeigt sich das etwa im hohen Druck auf Gymnasialquoten. Eltern investieren viel Energie, damit ihre Kinder den Sprung ins Gymnasium schaffen – nicht weil dies unbedingt den Begabungen entspricht, sondern weil es als gesellschaftliches Statussymbol gilt. Wer «nur» in die Berufslehre geht, fühlt sich schnell zweitrangig.

Dieses Denken spiegelt sich auch im Wirtschaftsleben wider: Menschen werden nach Funktion und Leistung beurteilt, weniger nach Persönlichkeit und Charakter. Die Schule trägt dazu bei, dieses Muster von klein auf einzuüben.

Ohne Bildungsreform keine Gesellschaftsreform

Die Schweiz diskutiert regelmässig über Wirtschaft, Sozialwerke, Umwelt. Doch die Bildung bleibt erstaunlich resistent gegenüber tiefgreifenden Reformen. Zwar gibt es laufend Anpassungen – neue Lehrmittel, zusätzliche Fächer, kleinere Reformschritte. Aber am Grundprinzip ändert sich wenig: Die Schule bleibt stark vom Staat gesteuert und von den Bedürfnissen der Wirtschaft beeinflusst.

Das Problem: Solange das so bleibt, verpuffen auch viele gesellschaftliche Reformen. Denn die Grundhaltung wird in der Schule geprägt. Wenn Kinder dort lernen, sich anzupassen statt zu gestalten, dann setzt sich dieses Muster später fort – in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft.

Es ist deshalb kein Zufall, dass viele kritische Pädagogen seit Jahrzehnten darauf hinweisen: Solange das Bildungssystem primär von politischen Vorgaben und wirtschaftlichen Interessen geprägt wird, bleibt es unfrei. Eine Schule, die ihre Richtung nicht aus der Erkenntnis des Kindes, sondern aus den Bedürfnissen von Systemen gewinnt, kann ihre eigentliche Aufgabe nicht erfüllen. Wirkliche Erneuerung wird erst möglich, wenn Bildung als eigenständiger Lebensbereich verstanden wird – unabhängig von kurzfristigen Zweckbindungen.

Schule neu denken – Schweizer Schluss

Die Schweiz hat mit Pestalozzi ein pädagogisches Erbe, auf das sie stolz sein könnte. «Kopf, Herz und Hand» – das war sein Leitbild. Doch die heutige Schule entfernt sich immer weiter davon.

Es wäre an der Zeit, dieses Ideal ernst zu nehmen: Schulen als Orte der Persönlichkeitsbildung, nicht der Anpassung. Lehrerinnen und Lehrer als freie Pädagogen, nicht als Befehlsempfänger von Lehrplänen. Kinder als Menschen mit einzigartigen Begabungen, nicht als «Humankapital».

Gerade die Schweiz, die ihre direkte Demokratie und ihren Föderalismus rühmt, müsste den Mut haben, auch ihr Bildungssystem aus der Bevormundung zu lösen. Denn nur so können künftige Generationen lernen, selbständig zu denken, Verantwortung zu übernehmen – und das Gemeinwesen wirklich weiterzuentwickeln.

Die entscheidende Frage lautet: Wollen wir Kinder passend machen für ein System, das morgen schon überholt sein kann? Oder wollen wir ihnen helfen, sich selbst zu entfalten – damit sie die Zukunft frei gestalten können?

Diesem Text ist nichts mehr beizufügen.

Ich kann ihn aus eigener Erfahrung mit „Kopf, Herz und Hand“ voll und ganz unterschreiben.