Manche Wörter tragen Jahrhunderte in sich – und Wunden. Das Wort Volk gehört dazu. Einst ein Ausdruck für Zugehörigkeit, hat es sich in den letzten Jahrzehnten zu einem politisch sensiblen Begriff gewandelt.

Dieser Beitrag lädt ein zu einem sprachgeschichtlichen Spaziergang – durch Bedeutungsfelder, Bruchstellen und Möglichkeiten eines würdevollen Gebrauchs.

Das Wort, das nicht ruht

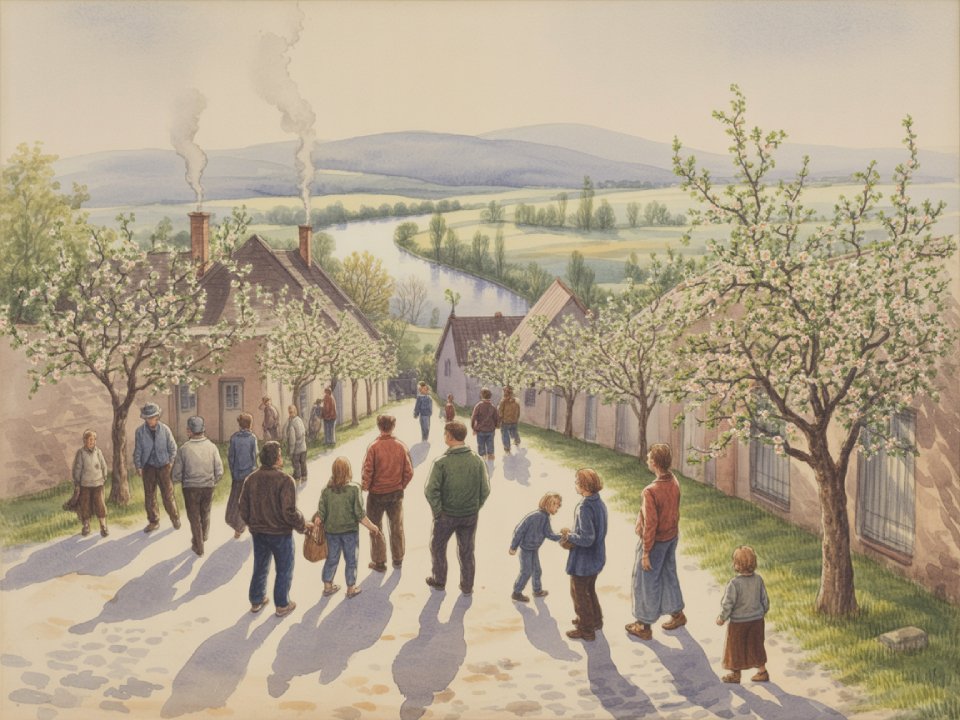

Es gibt Wörter, die riechen nach Erde, nach Lagerfeuer, nach dem Klang der Dorfglocken. Volk ist ein solches Wort. Es klingt vertraut – und ist doch längst in eine schwierige Zone geraten. Viele trauen sich kaum noch, es auszusprechen, ohne es mit Anführungszeichen zu versehen.

Und doch: Es ist ein altes, gewachsenes Wort. Es verdient mehr als reflexhafte Ablehnung. Es verdient ein prüfendes Wieder-Hinhören.

Vom folc bis zum folk

Das althochdeutsche folc bezeichnete eine Schar von Menschen – nicht zwingend organisiert, aber verbunden: durch Sprache, Brauch, Herkunft. Diese Bedeutung hat sich in vielen europäischen Sprachen erhalten:

Englisch folk, Niederländisch volk, Dänisch folk.

Immer meint es: die Leute. Nicht die Elite. Nicht die Institution. Sondern die vielen.

Das lateinische populus ist verwandt, ebenso das gotische þiuda, das auch in thiudans (König) weiterlebt. In der Tiefe dieser Wörter spürt man: Volk ist mehr als ein Verwaltungsbegriff – es ist kulturelles Gedächtnis.

Drei griechische Begriffe für das, was wir «Volk» nennen

Die griechische Sprache macht es uns vor: Sie kennt drei verschiedene Begriffe, wo das Deutsche nur einen hat – und schafft damit Klarheit:

- Dēmos (δῆμος): das politische Volk, also die aktive Bürgerschaft – daraus leitet sich Demokratie ab.

- Laos (λαός): das kultische Volk, verbunden durch Religion – etwa das Volk Israel im Bund mit Gott.

- Ethnos (ἔθνος): das ethnisch-kulturelle Volk – eine Schicksalsgemeinschaft durch Sprache, Mythos und Herkunft.

Diese Differenzierung hilft, das Sprachfeld zu ordnen. Volk kann politisch, kulturell oder spirituell gemeint sein – oder, im schlimmen Fall, rassistisch. Deshalb lohnt es sich, genauer hinzuschauen, bevor man urteilt.

Das Volk Israel – kein Staat, sondern eine Wertegemeinschaft

In der Hebräischen Bibel begegnen wir dem «Volk Israel» nicht als Nation im modernen Sinn, sondern als Bundesgemeinschaft. Das hebräische Wort ʿam meint eine geistige und spirituelle Zugehörigkeit. Auch der «Hinzugekommene» – etwa der Fremde oder Zugezogene – konnte Teil dieses Volkes werden, wenn er sich dem Bund und der Tora anschloss.

Das Alte Israel war eine frühe Form dessen, was man heute vielleicht eine Wertegemeinschaft mit kulturellem Kern nennen würde – mit einer biologischen Komponente, aber keinem exklusiven Absolutheitsanspruch.

Die Romantik entdeckt das «Volk» – und öffnet die Tür

Im 18. und 19. Jahrhundert wurde der Begriff «Volk» neu aufgeladen. Bei Herder, Fichte oder den Brüdern Grimm erscheint es als Träger des Volksgeistes, der ursprünglichen Kultur und der sprachlichen Seele. Das hatte ein emanzipatorisches Moment – als Gegenbewegung zu höfischer Willkür und zu fremden Mächten.

Doch es war auch der Beginn einer gefährlichen Überhöhung: Das Volk wurde zur reinen Quelle, zur heiligen Substanz – und später zur Grössenfantasie.

Volk als Ausschlussformel

Im 20. Jahrhundert wurde der Begriff Volk zur Waffe der Ausgrenzung. Das nationalsozialistische Regime machte daraus eine biopolitische Kategorie: Wer nicht in das Bild der «rassischen Reinheit» passte, wurde systematisch ausgeschlossen – als «fremdrassig», «unwert» oder «volksfremd» etikettiert, verfolgt und vernichtet.

Begriffe wie Volkskörper, Volksgenosse oder völkisch wurden mit ideologischer Wucht aufgeladen und instrumentalisiert. Was einst ein Ausdruck für Zugehörigkeit war, wurde zur Chiffre für Aussonderung und Gewalt.

Seitdem haftet vielen dieser Wörter ein Schatten an – sie gelten nicht mehr als neutral oder beschreibend, sondern als Träger einer tödlichen Idee, die Sprache als Herrschaftsmittel missbrauchte.

Sprachliche Nachwirkungen bis heute

Nach dem Krieg wurde der Begriff «Volk» in vielen Bereichen verdrängt oder vorsichtig umschifft. Die Bundesrepublik beispielsweise sprach lieber vom «Staatsvolk» oder von «Bürgerinnen und Bürgern». In der DDR hingegen wurde «Volk» inflationär verwendet – von Volksarmee bis Volksentscheid –, allerdings oft als Feigenblatt für Machtmonopole.

Heute bleibt ein merkwürdiger Rest: Volk ist ein Wort, das viele vermeiden – und manche provozierend verwenden. Doch beides bringt uns nicht weiter.

Volk ist kein Dogma – sondern ein lebendiger Prozess

Ein zeitgemässes Verständnis von Volk müsste offen, reflektiert und sprachlich präzise sein:

- Volk als Träger von Erfahrungen und Erzählungen

- Volk als kulturelle Gemeinschaft, nicht als ethnische Ausgrenzung

- Volk als wachsender, sich wandelnder Raum des Gemeinsamen

Es braucht dazu Mut und Sprache. Kein Pathos. Keine Panik.

Schlusswort

Das Wort Volk ist kein Unwort – aber es ist ein umkämpftes Wort. Es trägt Geschichte, ja. Aber es darf auch Gegenwart tragen. Und Zukunft.

Wer es spricht, sollte das nicht leichtfertig tun – aber auch nicht ängstlich schweigen.

Vielleicht ist es wie mit alten Werkzeugen: Man muss sie entrosten, bevor man sie wieder verwenden kann. Nicht, um damit zu spalten – sondern um Verbindungen zu schaffen.

0 Kommentare