Ein Beitrag über kulturelle Schubladen, urbane Arroganz und die unterschätzte Kraft des Eigenen

Es gibt Worte, die lösen bei gewissen Leuten sofort Ausschläge aus. Volkskultur ist eines davon. Kaum ausgesprochen, beginnt bei manchen das innere Warnlämpchen zu blinken: «Achtung, rückständig! Vorsicht, völkisch! Wahrscheinlich ein rechter Spinner.»

Der hat vermutlich auch ein Anker-Bild über dem Sofa hängen – nicht etwa ein Original, das bleibt der Sammlung Blocher (Dr. Christoph Blocher, Unternehmer, alt Bundesrat) vorbehalten. Sondern einen Kunstdruck, der – so die Vorstellung mancher – als Beleg für eine gewisse geistige Provinzialität gilt.

Ich habe das mehr als einmal erlebt. Besonders deutlich wurde es, als ich einige Jahre in Burgdorf das Haus der Volkskultur leitete. Ein Ort für gelebte Traditionen, Handwerk, Musik, Bräuche. Es war nie als Heimatmuseum gedacht, sondern als Plattform für Austausch, Begegnung, Weiterdenken. Und doch: Kaum sprach ich im städtischen Kulturbetrieb über das Projekt, war da oft diese Mischung aus mildem Spott, stiller Herablassung und vorsorglicher Distanzierung. «Volkskultur? Aha. Also eher so ländlich. Etwas gestrig, oder?»

In solchen Momenten wurde mir klar: Die Ablehnung ist meist weniger inhaltlich, sondern reflexartig. Man weiss gar nicht genau, was gemeint ist – aber man weiss ganz genau, dass man dagegen ist.

Hier liegt eines der grossen Missverständnisse staatlicher Kulturpolitik: Sie setzt Kunst und Kultur gleich – als gehörten sie automatisch zusammen. Doch das ist ein Trugschluss.

Kultur ist in Traditionen verwurzelt. Sie stiftet Zugehörigkeit, Herkunft, Identität. Sie bewahrt, was sich über Generationen als tragfähig erwiesen hat. Gerade in unsicheren Zeiten bietet sie Orientierung.

Kunst dagegen folgt einem anderen Impuls: Sie hinterfragt das Gegebene, stört das Vertraute, rüttelt an Überzeugungen. Wo Kultur Regeln stärkt, bricht Kunst sie auf. Wo Kultur Gemeinschaft bildet, stellt Kunst den Einzelnen mit all seiner Widersprüchlichkeit in den Mittelpunkt. Sie will irritieren, provozieren, infrage stellen – oft genau dort, wo Kultur an ihre Grenzen stösst.

Die beiden Sphären verfolgen also nicht nur unterschiedliche, sondern vielfach gegensätzliche Ziele. Deshalb wäre es sinnvoll, sie differenziert zu betrachten. Wer Kultur nach den Massstäben der Kunst beurteilt – oder umgekehrt –, wird beidem nicht gerecht. Und wer Volkskultur allein mit dem Blick der Konzeptkunst analysiert, übersieht ihren inneren Wert. Nicht alles, was nicht provoziert, ist seicht. Nicht alles, was berührt, ist kitschig. Und nicht alles, was Bestand hat, ist rückwärtsgewandt.

In all den Jahren habe ich Volkskultur nie als verstaubte Folklore erlebt – sondern als ein lebendiges, eigenständiges System. Eine Ausdrucksform, die sich etwas bewahrt hat, das dem urbanen Kulturbetrieb zunehmend verloren geht: Unabhängigkeit.

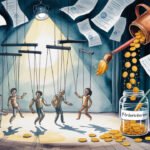

Volkskultur funktioniert ohne PR, ohne Subventionen, ohne Feuilletonkritik. Sie lebt, weil Menschen sie leben – gemeinsam singen, werken, musizieren, feiern. Ohne Medienhype. Ohne Businessplan.

Vielleicht ist es genau das, was irritiert: Dass etwas Bestand hat – auch ohne Bühne.

Ich erinnere mich an eine Stubete in einer urchigen Beiz im hintersten Emmental: ein schlichter Raum, Holztische, Schwyzerörgeli, Langnauerli, Kontrabass. Einer begann zu spielen, andere stimmten ein. Kein Programm, keine Bühne, einfach Musik. Jeder durfte mitmachen. Keine Inszenierung, kein Performance-Konzept, kein staatlich kuratiertes Diversity-Vergabeverfahren. Einfach nur Zusammensein. Und doch war alles da: Tiefe, Freude, Geschichte, Verbundenheit.

Diese Art von Kultur braucht keine Kritiker – denn das Publikum selbst ist der Massstab. Wer schlecht spielt, wird nicht zerrissen, sondern schlicht überhört. Es zählt nicht das Konzept, sondern das Können. Und dieses wächst nicht durch Theorie, sondern durch Erfahrung und Teilnahme.

Mich stört nicht die städtische Kultur an sich – sondern der Anspruch mancher, sie sei die einzig legitime. Dass alles, was nicht mit Theorie, Ironie und Grenzüberschreitung arbeitet, automatisch als dumpf oder rückwärts gilt. Das ist nicht aufgeklärt – das ist geistig eingehegt.

Wir sollten wählen können. Kulturen machen Angebote – sie zwingen nicht. Ich kann ein Jodellied schätzen, ohne in Tracht herumzulaufen. Ich kann mich für eine alte Erzähltradition begeistern, ohne gleich einen Heimatroman zu schreiben. Es geht um Möglichkeiten, nicht um Etiketten.

Denn: Wahre Freiheit besteht nicht darin, sich möglichst weit vom «Traditionellen» zu entfernen – sondern darin, zu wissen, was zur Verfügung steht. Nur wer seine Optionen kennt, kann wirklich wählen. Und dafür braucht es beides: das Neue und das Alte, das Urbane und das Ländliche, die Brüche und die Bindungen.

Wenn wir Volkskultur auf folkloristische Klischees von braunem Filz, Örgeli-Idylle und nostalgischer Heimat-Sentimentalität reduzieren, sagen wir mehr über unser eigenes Unvermögen aus – als über die Volkskultur selbst.

Ich wünsche mir einen offeneren Blick. Einen, der nicht zusammenzuckt, wenn jemand ein Zäuerli anstimmt. Und der erkennt: Kultur ist nicht dann lebendig, wenn sie neu ist – sondern wenn sie getragen wird. Von Menschen, nicht von Konzepten.

Die letzten drei Beiträge, einfach sehr gut und von hohem Niveau. Gratuliere Dir.

Deine Rückmeldung freut mich ausserordentlich – nicht nur wegen des Lobes, sondern weil ich weiss, dass Du mit wachem Geist und feinem Gespür liest. Wenn meine Texte diesen Eindruck bei Dir hinterlassen, dann ist das für mich eine der schönsten Bestätigungen. Ganz herzlichen Dank für Deine wertschätzenden Worte! Sie geben Rückenwind für neue Beiträge.