Jetzt, wo die kalte Jahreszeit Einzug hält, erinnere ich mich an die Zeit, in der das Heizen mit Holz zum festen Bestandteil des Alltags gehörte. Damals war es nicht nur eine Notwendigkeit, sondern auch eine Kunst, die wohlige Wärme ins Haus zu bringen. Das Heizen mit Holz war mehr als nur eine Methode, um den Winter zu überstehen. Es war ein fester Teil des Lebens und der Gemeinschaft.

Unser Zuhause heizten wir bis Ende der 1960er Jahre mit Holz, Kohle und Briketts. Herzstück war der eingebaute Warmluftofen. Dieser, im Flur stehend, sorgte nicht nur in der guten Stube, die für die damalige Zeit eine moderne Kunst zierte, für behagliche Temperaturen, sondern auch über ausgeklügelte Warmluftklappen in den angrenzenden Zimmern. Oft öffneten wir die Türen zu den weniger gut beheizten Räumen, um die Wärme gleichmässiger zu verteilen. Selbst die Winterkälte hatte keine Chance gegen die beständige Strahlkraft des Ofens.

Unser Brennstoff – eine Mischung aus Holz, Kohle und Briketts – war ein zentraler Bestandteil des Alltags. Als Bürger von Oberdorf hatten wir das Recht auf sogenanntes «Gabholz», das bedeutete, dass uns regelmässig Meterholz aus den Gemeindewäldern geliefert wurde. Dieses traditionelle Recht ermöglichte es den Gemeindebürgern, Brennholz vergünstigt zu beziehen.

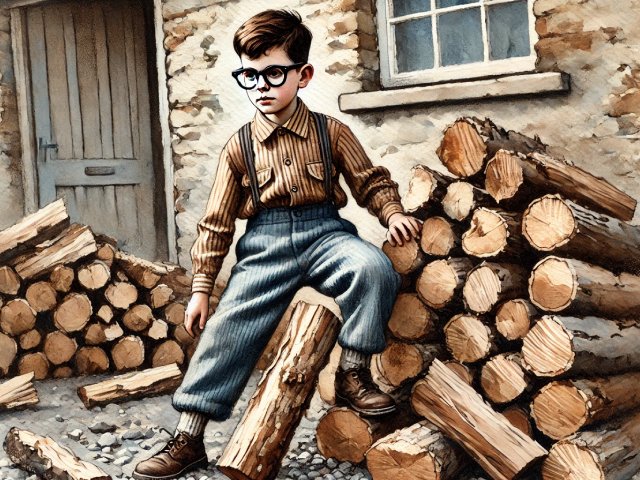

Die gut einen Meter langen Stücke mussten zunächst gesägt und dann gespalten werden. Ich erinnere mich noch lebhaft an die riesige, fast unheimlich wirkende Kreissäge der Gemeinde, die von «Althus-Kari», später von «Chrättli-Max» bedient wurde. Ohne jegliche Schutzvorrichtung schien sie gefährlich zu schwingen, während sie das Holz in handlichere Stücke verwandelte. Der Sägemeister achtete stets mit einem wachsamen Auge auf seine Finger, denn ein falscher Handgriff hätte böse enden können.

Meine Aufgabe war es, das gesägte Holz zu spalten – eine Knochenarbeit, die mich jedoch auch mit Stolz erfüllte. Stück für Stück zerkleinerte ich die Scheite, während meine Muskeln wuchsen. Das Stapeln des Holzes hinter dem Haus war die nächste Herausforderung. Mein Vater zeigte mir, wie man es so schichtet, dass die Trocknung optimal verlief. Denn gutes Brennholz braucht Zeit – oft ein bis drei Jahre. Der Klangtest, das Aneinanderschlagen zweier Scheite, wurde zu einem kleinen Ritual: klang es hohl und nicht dumpf, war das Holz bereit für den Ofen.

Neben dem Holz lagerten wir Kohlen und Briketts. Unter der Eingangstreppe befand sich unser Kohlekeller, wo «Chohle-Gysi» die schweren Säcke ablieferte bzw. ausleerte. Für den Transport der Kohlen in den ersten Stock nutzten wir eine Kohlenschütte, ein praktisches Werkzeug, das wie eine Schaufel funktionierte, um die Kohlen ohne viel Staub in den Ofen zu füllen.

Die Arbeit mit dem Holz und der Kohle war zwar mühsam, aber sie gehörte zu unserer familiären Routine, und ich half meinem Vater gerne. Es war eine Tätigkeit, die uns zusammenschweisste. Doch in den 1960er Jahren, als Ölheizungen immer verbreiteter wurden und Oberdorf rasant wuchs, fühlte ich mich zunehmend anders. Viele meiner Schulkameraden prahlten mit ihren modernen Heizungen, und ich schämte mich für unser «altmodisches» Heizen mit Holz. Immer wieder versuchte ich, meinen Vater zu überzeugen, auf die neue Technik umzusteigen, doch er blieb standhaft. Er vertraute der neuen Heizung nicht, wollte sich nicht abhängig machen von einer Erdölindustrie, die er nicht kannte – ganz im Gegensatz zu seinem eigenen Waldstück, dessen Bäume ihm vertraut waren.

Das Heizen mit Holz war für uns lange Zeit nicht nur Alltag, sondern auch eine kleine Wissenschaft. Von der richtigen Lagerung bis zum hohlen Klang der trockenen Scheite – es war eine Kunst, die wohlige Wärme ins Haus zu bringen. Heute mag mancher schmunzeln, wenn er an die Zeit zurückdenkt, als der Warmluftofen das Zentrum des Hauses war.

Heute, etliche Jahrzehnte später, verschwindet gerade die Ölheizung allmählich. An ihre Stelle treten Wärmepumpen, die mit leiser Effizienz für warme Häuser sorgen. Es scheint, als würden sich die Zeiten immer wieder im Kreis drehen – nur die Technik wechselt, der Wunsch nach einer warmen Stube bleibt. Und vielleicht schmunzeln unsere Enkel eines Tages über die Wärmepumpe genauso, wie meine Schulkameraden einst über unsere Holzheizung lachten. So ändern sich die Dinge, und doch bleibt manches immer gleich.

0 Kommentare