Wenn Sie heute eine Apotheke betreten, riecht es nach ätherischen Ölen, alles ist hell, steril, sachlich. Die Produkte stehen säuberlich in Regalen, und hinter dem Tresen arbeitet eine weissbekittelte Fachperson mit Diplom. Niemand würde auf die Idee kommen, dass sich dort Kröten, Mumienstaub oder Drachenblut im Sortiment befinden könnten – oder?

Ein Blick in die Apothekengeschichte, insbesondere jene von Basel, öffnet eine Wundertüte an Irrglauben, Wunderglauben, Weltwissen und Wunschdenken. Was in den Regalen vergangener Jahrhunderte stand, spiegelt nicht nur den medizinischen Kenntnisstand der Zeit, sondern auch Volksglaube, Aberglauben und die Hoffnung auf das Übersinnliche.

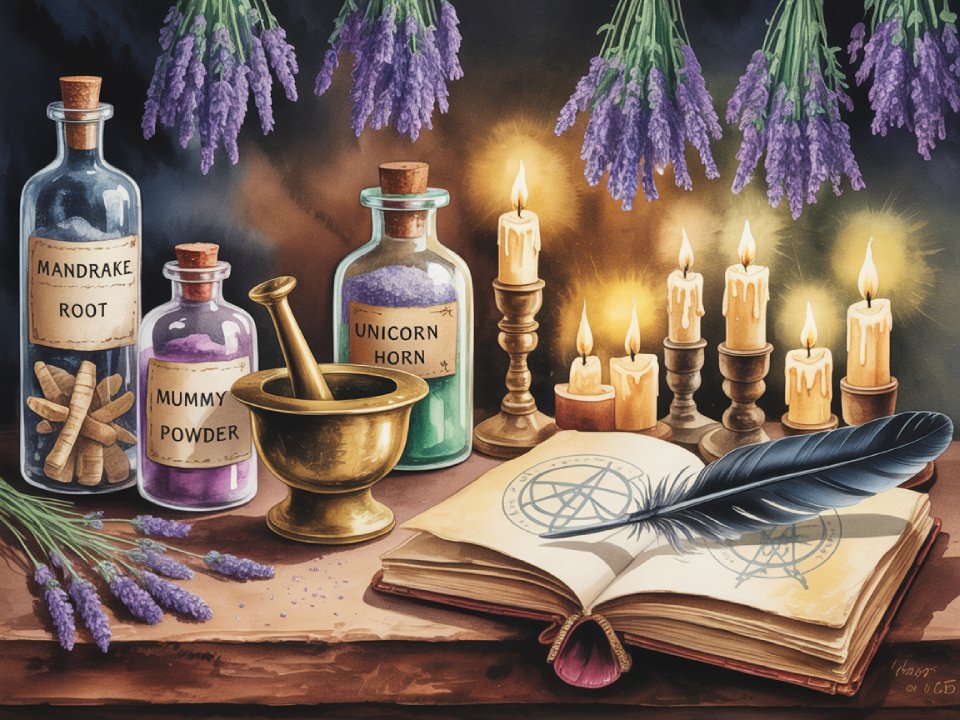

Apotheke: Zwischen Heilkunst und Hexenküche

Die Apotheken vergangener Jahrhunderte waren mehr als Verkaufsstellen für Arzneimittel. Sie waren zugleich Labor, Vorratskammer, Kräuterwerkstatt – und mitunter Zauberhöhle. Im 17. Jahrhundert fand man dort neben Bärenschmalz und Hirschhornsalz auch pulverisierte Edelsteine, Elchhörner, Skorpione in Alkohol und das Fett vom Menschen – Letzteres galt als besonders wirksam gegen Knochenschmerzen. Wenn es etwas Kurioses gab, das sich mit Hoffnung auf Heilung verbinden liess, wurde es verarbeitet – und verkauft.

Der Arzneischatz der Jahrhunderte – ein Blick nach Basel

Die Basler Apothekengeschichte ist gut dokumentiert. Der Artikel aus der «Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde» (1938) liefert eine detailreiche Aufzählung der verwendeten Stoffe. So wissen wir heute, dass um 1701 in Basel folgende Mittel in den Apotheken erhältlich waren:

- Ameisen (ja, ganze Kolonien wurden zerstossen gegen Rheuma)

- Menschenfett und Mumienpulver

- Zahn des Nilpferdes

- Karpfensteine

- Skorpione, Igel, Bibergeil, Hirschpenisse

- Bezoarsteine (aus dem Magen von Ziegen – galten als Universalantidot)

- Alraunen – vorzugsweise mit Menschengestalt

Wer sich heute über eine lange Packungsbeilage beklagt, sollte einen Blick in die damalige Arzneiliste werfen.

Die Alraune – Wurzel mit Ruf und Ritual

Kaum eine Pflanze hat die Fantasie der Menschen über Jahrhunderte so beflügelt wie die Alraune (Mandragora officinarum). Ihre knollige Wurzel erinnert entfernt an einen menschlichen Körper. In der Volksmedizin galt sie als mächtiges Zaubermittel – für Liebe, Glück und Unverwundbarkeit. Doch der Umgang mit ihr war gefährlich – nicht etwa wegen ihrer Toxizität, sondern wegen des Aberglaubens: Man glaubte, die Pflanze würde beim Ausgraben schreien und den Ausgräber töten, wenn dieser nicht besondere Vorsichtsmassnahmen traf.

Die Lösung: Man liess einen schwarzen Hund an einem Strick graben, während man selbst sich die Ohren verstopfte. Der Hund starb (angeblich) – der Mensch blieb (vermeintlich) verschont. Auch in Basel wurde solches überliefert. Ein besonders schöner Fall aus dem Jahr 1600 schildert, wie ein Alraunmännlein lebendig aus dem Boden gezogen und für fünf Schillinge täglich «nahrhaft» gehalten wurde.

Mumienpulver – das Geschäft mit den Toten

Was aus heutiger Sicht wie Gruselroman klingt, war einst gängige Praxis: Mumien, echte ägyptische, wurden zu Pulver zermahlen und gegen allerlei Leiden verkauft. Unter dem Namen «Mumia vera aegyptiaca» war das Produkt in Europa vom Hochmittelalter bis ins 18. Jahrhundert weit verbreitet. Man versprach sich von der konservierenden Wirkung der Harze und Öle eine Stärkung der eigenen Lebenskräfte.

In Basel – wie andernorts – wurden ganze Schiffsladungen importiert. Als die echten Mumien knapp wurden, griff man auf die Leichname von hingerichteten Verbrechern zurück. Man schabte das Fett von den Körpern, trocknete es, pulverisierte es. Der medizinische Effekt war eher fragwürdig. Doch das Geschäft florierte – bis hinein ins bürgerliche Wohnzimmer.

Das Einhornhorn – Magie zum Pulver gerieben

Das Horn des Einhorns – Unicornu verum – zierte Apothekenschränke in geschnitzter Form, galt als Schutz gegen Vergiftungen und wurde auch in Pulverform verkauft. Dass es sich dabei meist um das Horn des Narwals handelte, wusste man nicht – oder wollte es nicht wissen. Der Glaube war stärker als jede zoologische Erkenntnis.

Ein Zürcher Student notierte 1557 in sein Tagebuch: «Ein Einhorn sechs Schuh lang, stand in einem Zuber hinter dem Altar, das Wasser davon gibt man den Presthaften zu trinken.» Auch in Basel kursierten solche Berichte – das Einhorn war hoch geschätzt und teuer gehandelt.

Zwischen Dämonen und Destillation – Paracelsus und die Chemie

Mit dem Basler Arzt Theophrastus Bombastus von Hohenheim, genannt Paracelsus, zog die Chemie in die Medizin ein. Er forderte eine neue, auf Erfahrung basierende Arzneikunst, stellte jedoch auch magisch-theosophische Überlegungen in den Raum. So propagierte er die Idee, dass Krankheiten durch äussere Einflüsse – ja sogar Dämonen – entstehen könnten.

In der Folge kamen «Tinkturen», «Essenzen» und «Elixiere» in Mode. Auch in Basel wurden nun Stoffe wie Antimon, Quecksilber oder Sublimat in Apotheken verarbeitet. Die Alchemie wurde zur wissenschaftlichen Schwester der Volksmedizin – und gleichzeitig ihr Gegenspieler.

Von Zaubersalben und Liebestränken

Neben Arzneien mit plausibler Wirkung fanden sich im Repertoire der Apotheken auch Zaubertränke, Aphrodisiaka und Abtreibungsmittel – teils unter der Theke verkauft. Beispiele:

- Tollkirsche, Stechapfel und Bilsenkraut wurden zu sogenannten «Hexensalben» verarbeitet.

- Ameisensäure – durch Reiben aus Ameisenhaufen gewonnen – wurde als Allheilmittel gegen Rheuma verwendet.

- Verbenakraut – mit silbernem Messer geschnitten und im Namen der Dreifaltigkeit umkreist – sollte Liebende unwiderruflich aneinander binden.

Die Behörden waren wachsam: Schon im 15. Jahrhundert wurde in Basel verboten, solche Mittel ohne ärztliche Autorisierung zu verkaufen – insbesondere nicht an «junge Dirnen».

Wenn Drachenblut hilft – ein Blick auf die Tierapotheke

Die Basler Arzneitaxen nennen zahlreiche tierische Substanzen, etwa:

- Dachs- und Bärenfett

- Perlenpulver

- gebratener Igel

- Schneckenhäuser

- Hirschherzpulver

- und – kein Scherz – Zahn vom Nilpferd

Das sogenannte «Drachenblut» war in Wahrheit ein Harz, meist vom Drachenbaum (Dracaena), das zur Wundheilung und gegen Blutungen verwendet wurde. Die Namensgebung war kein Zufall: Je geheimnisvoller die Herkunft, desto glaubwürdiger die Wirkung.

Von Pestdukaten, Schutzamuletten und «Zouferbüchlein»

Eine eigene Kategorie bildeten die Umhänge-Medikamente und Schutzmittel. Wer es sich leisten konnte, trug:

- Herzsäcklein mit sieben Mineralien

- Amulette aus Bernstein gegen Zahnschmerzen

- Kreuz-Medaillen gegen Pest und Cholera

- Madonnenbildchen als Schutz vor Dämonen

Basler Pestverordnungen erlaubten während Epidemien sogar das Tragen von Arsen- oder Quecksilberamuletten. Der Glaube, dass ein stofflich giftiges Amulett gegen andere Gifte schütze, war weit verbreitet. Und die Apotheker – durchaus gewitzt – bedienten diese Nachfrage professionell.

Zwischen Glaube, Wissenschaft und Geschäft

Die Apotheken waren immer auch ein Spiegel der Zeit. Was heute als absurder Aberglaube erscheint, war damals oft das einzige Mittel gegen das Unerklärliche. Pest, Hunger, Kindersterblichkeit, Schmerzen – all das schrie nach Linderung, Trost und Hoffnung. Wo Wissenschaft fehlte, trat die Imagination auf den Plan. Und wenn’s half, dann war’s gut – so die pragmatische Logik der Volksmedizin.

Und heute?

Manches aus der alten Volksmedizin lebt weiter – in der Homöopathie, in anthroposophischen Heilmitteln (z. B. bei Weleda), in Kräutertees, Wickeln und Salben. Der Begriff «Alraunwurzel»“ mag nur noch im Fantasyroman auftauchen – aber die Idee, dass Pflanzen mehr können als Vitamine liefern, hat überlebt.

Nicht alles war Humbug. Viele Pflanzen, die damals als Zauberkräuter galten, enthalten heute wissenschaftlich erforschte Wirkstoffe. So hat die Chinarinde das Chinin geliefert – einst ein Jesuitenmittel, heute Basis moderner Malariabehandlungen. Oder die Schlafmohnkapsel – jahrhundertelang mystisch verehrt, heute Grundlage für Morphin.

Ein wenig Zauber bleibt

Was bleibt von all dem? Vielleicht dies: Die Geschichte der Medizin war immer auch eine Geschichte der Menschlichkeit. Der Versuch, dem Leiden ein Schnippchen zu schlagen. Der Mut, ins Dunkle zu greifen – mit der Hoffnung auf Licht. Und manchmal – bei aller Aufklärung – tut es auch heute noch gut, an ein wenig Zauber zu glauben.

Oder, wie ein Apotheker im alten Basel sagte:

«Lieber ein Tropfen Drachenblut als ein Fass Vernunft, wenn die Schmerzen kommen.»

Begriffserklärungen zum Beitrag

- Alraune (Mandragora officinarum)

Eine Pflanze mit knolliger Wurzel, die aufgrund ihrer menschenähnlichen Form seit dem Mittelalter als magisch galt. Ihr wurde eine Vielzahl von Wirkungen zugeschrieben – von Heilung bis Liebeszauber. Die Legende besagte, dass sie beim Ausgraben schreit und den Sammler töten könne, weshalb sie nur unter bestimmten Ritualen «geerntet» wurde. - Mumienpulver (Mumia vera aegyptiaca)

Pulver aus zermahlenen ägyptischen Mumien oder einbalsamierten Leichen, das bis ins 18. Jahrhundert als Arzneimittel galt. Es wurde eingenommen oder auf Wunden gestreut und sollte durch die Konservierungsstoffe in den Mumien heilende Kräfte übertragen. - Einhornhorn (Unicornu verum)

Als «Einhornhorn» wurde in Apotheken meist das spiralförmige Horn des Narwals verkauft – fälschlicherweise als Einhornattribut. Es galt als Schutzmittel gegen Vergiftungen und wurde zu Pulver verarbeitet. Die Einhornsymbolik war eng mit Reinheit, Unschuld und göttlicher Kraft verbunden. - Bezoarstein

Ein meist rundlich geformter «Magenstein» aus dem Verdauungstrakt von Wiederkäuern (z. B. Ziegen), der als hochwirksames Gegengift (Antidot) geschätzt wurde. In höfischen und adeligen Apotheken sehr begehrt. - Bibergeil (Castoreum)

Drüsensekret aus den Analdrüsen des Bibers, das als Heilmittel gegen Krämpfe, Nervenleiden und zur Stärkung eingesetzt wurde. Auch Bestandteil von Parfüm und Elixieren. - Skorpionenwein

Ein in Alkohol eingelegter Skorpion wurde als Tinktur gegen Stiche und Fieber verwendet. In der Signaturenlehre glaubte man: «Gleiches heilt Gleiches.» - Paracelsus (1493–1541)

Basler Arzt, Alchemist und Philosoph, der die medizinische Lehre revolutionierte. Er forderte, Heilmittel auf chemischer Basis herzustellen und stellte die damalige Schulmedizin infrage. Sein Motto: «Alle Dinge sind Gift, allein die Dosis macht’s.» - Tollkirsche (Atropa belladonna)

Giftige Pflanze, deren Alkaloide krampflösend und schmerzstillend wirken. In Hexensalben enthalten, in der Medizin bis heute in verdünnter Form genutzt. - Quecksilber (Mercurius)

Ein flüssiges Schwermetall, das historisch in Salben, Elixieren und sogar als Wurmmittel verwendet wurde. Aufgrund seiner Toxizität ist es heute in der Medizin verboten. - Ameisensäure

Aus zerriebenen Ameisen gewonnene Substanz, die früher gegen Gicht und Rheuma eingesetzt wurde – etwa in Salben oder Bädern. Heute kennt man sie vor allem aus der Chemie. - Verbenakraut (Verbena officinalis)

Auch Eisenkraut genannt. In der Volksmedizin als Heil- und Zauberkraut angesehen. Verwendung in Liebeszaubern, Amuletten und Reinigungsritualen. - Hexensalbe

Ein meist aus giftigen Pflanzen hergestellter Balsam (z. B. mit Bilsenkraut, Tollkirsche), der angeblich Halluzinationen oder «Flugträume» auslöste. Der Begriff stammt aus den Hexenprozessen. - Bezoar

Siehe «Bezoarstein». Wurde oft in Pulverform verkauft und in vergoldeten Kapseln verabreicht – ein Luxusmittel mit quasi-magischem Ruf. - Drachenblut

Nicht wirklich von Drachen! Gemeint ist ein dunkelrotes Harz, meist vom Drachenbaum oder Zistrosenharz, das zur Blutstillung oder Wundbehandlung diente. Der Name weckte Vertrauen und Ehrfurcht. - Apothekertaxen

Offizielle Preislisten für Medikamente, wie sie von Städten oder Zünften vorgeschrieben wurden. Sie regelten die zulässigen Preise für Arzneien und garantierten einheitliche Standards. - Arsen- oder Quecksilberamulett

Tragbare «medizinische» Talismane, gefüllt mit giftigen Substanzen. Der Glaube war: Gift stösst Gift ab. Sie wurden vor allem während Pestzeiten getragen. - Chinarinde

Rinde des südamerikanischen Chinarindenbaums. Enthält Chinin, ein Mittel gegen Malaria und Fieber. Einst das «Gold der Apotheker», wurde in Jesuitenmissionen verbreitet. - Morphin (aus Schlafmohn)

Ein starkes Schmerzmittel, erstmals 1805 isoliert. Der Schlafmohn wurde schon im Altertum kultiviert und als Betäubungs- oder Rauschmittel verwendet. - Jesuitenmittel

Volksmedizinische Bezeichnung für Mittel, die von katholischen Missionaren nach Europa gebracht wurden – wie etwa Chinarinde oder Tabak. Wurden oft mit «mystischer Wirkung» beworben. - Das «Zouferbüchlein»

(auch Zauberbüchlein, Zouberbüchlein oder Toverboekje genannt) ist eine volkstümliche Bezeichnung für eine handschriftliche oder gedruckte Sammlung von magisch-religiösen Sprüchen, Hausmitteln, Segensformeln und Anwendungen aus der Volksmedizin. Der Begriff leitet sich vom mundartlichen «zoufere» (zaubern) oder «zaufern» (im Alemannischen) ab.

0 Kommentare