Wer heute CO₂ spart, rettet nicht das Klima – sondern vor allem seine politische Karriere.

Klimapolitik ist zur Ersatzreligion geworden. Mit heiligem Ernst werden CO₂-Ziele beschworen, Kompensationsrituale gefeiert und sündige Heizsysteme exorziert. Der Bürger zahlt, die Wirtschaft schreibt Berichte – und der Planet? Der dreht sich weiter wie bisher.

Während sich der öffentliche Diskurs mit Flugscham und Fleischverzicht aufhält, baut sich hinter den Kulissen eine neue Klasse von Profiteuren auf – bestens alimentiert durch Subventionen, Zertifikate und moralische Lizenzen. Willkommen im Zeitalter des staatlich verordneten Greenwashings.

Ablasshandel 2.0: Bezahle und fliege

Früher kaufte man sich mit Ablassbriefen von seinen Sünden frei. Heute bucht man den Flug nach Bali – und kompensiert sein Gewissen mit zehn Franken für ein Aufforstungsprojekt in Ghana.

CO₂-Kompensation nennt sich das. In der Praxis heisst das oft: Projekte, die ohnehin realisiert worden wären, werden als Ausgleich verkauft. Pflanzungen, die nie geprüft werden. Solaranlagen, die doppelt angerechnet werden. Und das alles fernab jeder demokratischen Kontrolle – aber garantiert klimaneutral. Auf dem Papier.

Die Schweiz mischt kräftig mit: Über das Bundesamt für Umwelt (BAFU) werden Projekte in Peru, Mexiko oder Südafrika unterstützt. Ob dort wirklich CO₂ eingespart wird, ist Glaubenssache. Hauptsache, der Emissionsbericht stimmt.

«Klimaneutralität» ist zur PR-Formel verkommen – mit realem Klimaschutz hat das so viel zu tun wie ein veganer Burger mit Metzgerhandwerk.

Subventionen fürs Gewissen – bezahlt von unten

Ein funktionierender Markt regelt Angebot und Nachfrage. Ein klimabewegter Staat regelt beides – mit der Giesskanne. Sanierungen, Solarprojekte, Elektroladestationen: Alles wird gefördert, alles wird gemeldet, alles wird kontrolliert.

Das Problem: Die Fördergelder fliessen dorthin, wo ohnehin Kapital vorhanden ist. Der gutverdienende Einfamilienhausbesitzer erhält bis zu 48’000 Franken (je nach Kanton verschieden) für Wärmepumpe, Dämmung und Photovoltaik – während die Mieterin in der Altbauwohnung die CO₂-Abgabe mitträgt, aber keinen Zugang zu Fördergeldern hat.

Eine Studie von BAK Economics (2023) kommt zum Schluss: Förderprogramme für Gebäudesanierung wirken sozial regressiv. Heisst konkret: Wer viel hat, erhält noch mehr. Wer wenig hat, bleibt moralisch unterversorgt.

Die neue Bürokratie mit grünem Anstrich

Parallel zum Subventionssystem wächst der ökologische Verwaltungskomplex. ESG-Berichtspflichten, CO₂-Bilanzen, Nachhaltigkeits-Labels: Aus der ökologischen Notwendigkeit ist ein normiertes Regelwerk geworden.

Gerade KMU spüren den Druck. Sie sollen sich gegenüber Banken, Kunden, Behörden und Investoren als nachhaltig positionieren – mit Formulierungen, Audits, Labels. Viele von ihnen leisten sich inzwischen Nachhaltigkeitsberater, die das gute Gewissen in Excel-Tabellen giessen.

Die CO₂-Reduktion wird dabei zur Nebensache. Wichtig ist, dass der Bericht stimmt. Es zählt das Narrativ, nicht die Wirkung.

Klimapolitik als Geschäftsmodell

Wo ein Geldstrom, da eine Industrie. Und wo eine Industrie, da Lobbys. Die neue Klimawirtschaft ist längst kein zartes Pflänzchen mehr – sondern ein wuchernder Dschungel aus Agenturen, Zertifizierern, NGO-Projektleitern und gut vernetzten Start-ups mit «Impact».

Beispiele? Zertifizierungsfirmen wie South Pole – in einen internationalen Skandal verwickelt, weil angebliche Waldschutzprojekte in Afrika nie realisiert wurden. Trotzdem wurde der CEO zum Berater der UNO-Klimakonferenz berufen.

In der Schweiz wiederum entstehen Beratungsfirmen, die Unternehmen spezialisiert helfen, den richtigen CO₂-Fussabdruck darzustellen. Ob sich am realen Ausstoss etwas ändert, ist sekundär. Wichtig ist die Geschichte, die erzählt wird. Und dass sie das ESG-Rating überlebt.

Die Verdrängung der echten Fragen

Während Milliarden in symbolische Massnahmen fliessen, bleiben die grossen Themen ausgeklammert: unser globalisierter Konsum, unser Mobilitätsverhalten, unsere systemische Abhängigkeit von Wachstum.

Ein Container-Schiff aus Fernost mit Billigware produziert mehr CO₂ als ein Jahr SUV-Fahren im Appenzell. Doch das thematisiert niemand, weil daran niemand rütteln will. Auch nicht die Grünen.

Stattdessen werden Thermostate überwacht, Ölheizungen verteufelt und autofreie Sonntage gefordert. Eine Politik der kleinen Schritte – aber auch der grossen Ausflüchte.

Der grüne Mantel, der alles zudeckt

Nein, es geht hier nicht um Leugnung. Es geht um Ehrlichkeit. Um die Bereitschaft, zwischen echtem Klimaschutz und politisch inszenierter Symbolik zu unterscheiden. Zu viele leben heute zu gut vom Status quo – mit Heiligenschein und Fördervertrag.

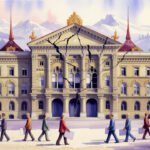

Die CO₂-Politik der Schweiz gleicht einem Theaterstück mit gut bezahlten Darstellern und einem Publikum, das zahlen, aber nicht mitreden darf. Das Klima wird dabei nicht gerettet. Aber das System – das bleibt stabil. Vorerst.

Die Frage ist nur: Wie lange noch?

Quellen (Auswahl):

- NZZ, 9.6.2023: Klimakompensation: Ein teures Feigenblatt?

- Economiesuisse, 2024: ESG-Druck auf KMU

- BAK Economics, 2023: Energetische Gebäudesanierung – wer profitiert?

- ETH Zürich, Studien zur Effektivität internationaler CO₂-Kompensationen

- Guardian, 18.1.2023: Revealed: More than 90% of rainforest carbon offsets by biggest provider are worthless

Wie wahr. Geld als Religion für alles. Früher ging man gratis beichten. Grüsse aus Europa