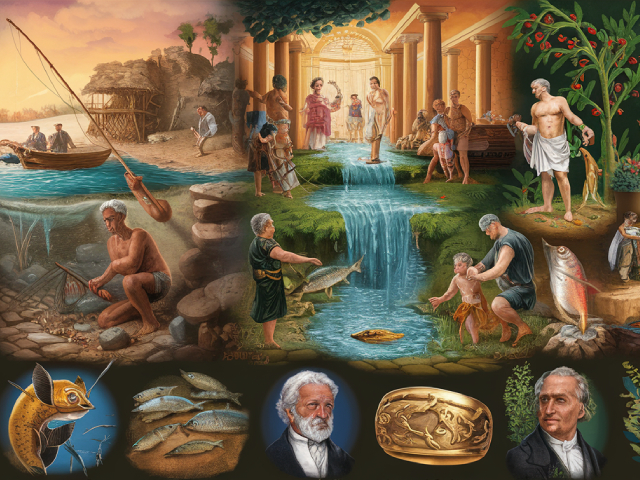

Die Gestalt des Fischers finden wir schon in den ältesten Sagen und Märchen. Der Fischfang war von jeher naheliegend für die menschliche Ernährung. Aus Funden in Pfahlbauten der jüngeren Steinzeit ist erwiesen, dass damals bereits Boote gebaut und Fischnetze angefertigt wurden. Netz und Angel haben sich, natürlich mit modernen Verbesserungen, bis heute behauptet.

Fischfang in der Antike

Luxus und Dekadenz im Römischen Reich

Im alten Rom wurde einmal für eine Barbe 2,50 Taler bezahlt. Cato der Ältere bemerkte dazu kritisch, dass er am Gedeihen einer Stadt zweifle, die für einen Fisch mehr als für ein Rind bezahle. Der Fisch war damals ein auserlesener Leckerbissen, den sich nur wenige Reiche leisten konnten. Kaiser Domitian rief einmal den Senat zusammen, um zu beraten, in was für einem Gefäss man einen grossen Steinbutt unzerteilt kochen könne. Da keine Lösung gefunden wurde, liess der Kaiser extra ein Gefäss anfertigen und verfügte, dass nun immer einige Töpfer zum kaiserlichen Gefolge gehören sollten.

Durch die Speisesäle der reichen Römer wurden kristallklare Bäche geleitet, um die Fische mit der Hand fangen zu können. Seneca erzählt von Schlemmern, die so verwöhnt waren, dass sie keinen Fisch essen wollten, den sie nicht an der Tafel selbst hatten schwimmen sehen. Lucullus, der gefeierte Feinschmecker, war ein vielseitiger Mensch, der vielleicht durch die einseitige Verherrlichung als Gourmand von der Nachwelt nicht genügend anerkannt wird. Er pflanzte zum Beispiel die ersten Kirschbäume in Italien, eine für den Obstbau des Landes wichtige Handlung. Dieser Diplomat, Feldherr, Sportsmann und Literaturfreund züchtete auch Fische und verdiente Beachtung als Naturfreund und Naturforscher.

Fischerei und Handel

Die Fischer der Antike verstanden es geschickt, Meeresbewohnern nachzustellen. Alle Muscheln, Mollusken und Krustentiere, die vielen Sorten delikater Fische des Mittelmeeres, welche die Bouillabaisse berühmt gemacht haben, zierten schon damals die Tafeln der Reichen. Es war eine grossartige Leistung, die oft erheblichen Transportschwierigkeiten zu überwinden, um aus fernen Ländern zu beschaffen, was die heimischen Gewässer nicht boten. So liessen die Cäsaren von der Küste Englands Austern holen, die in Rom natürlich noch frisch sein mussten. Eine besonders schmackhafte Art von Würstchen und gesalzenen Fischen, die vom Schwarzen Meer nach Rom gebracht wurden, galten den renommiertesten Gourmets als grösste Delikatesse. Die weniger Begüterten sahen diese Schlemmerei allerdings, und nicht ganz zu Unrecht, als ein Zeichen zunehmender Dekadenz.

Fischkonsum in anderen Kulturen

Die syrische Königin Atargatis hatte Angst, dass sie nicht genug Fische bekommen könnte, und verbot daher ihren Untertanen den Genuss von Fischen. Die alten Inkakaiser schätzten Seefische zu ihren täglichen Genüssen, obwohl ihre Hauptstadt Cusco über 2.000 Meter über dem Meeresspiegel lag. Wagen und Reittiere waren noch unbekannt. Die Fische mussten von Schnellläufern durch tropischen Urwald, über Felsen, Steppen und verschneite Pässe getragen werden, ehe sie in die goldenen Schüsseln und das fein bemalte Prunkgeschirr der Kaiser gelangten.

Fisch und Philosophie

Aristoteles und die Ichthyologie

Im klassischen Athen wurden Fische ausserordentlich geschätzt. Aristoteles, der griechische Philosoph und Naturforscher, besass bereits eine umfassende Kenntnis des Körperbaus und der Lebensweise der Fische, die er scharf von den säugenden und mit Lungen atmenden Walen unterschied. Er kannte bereits 115 verschiedene Fischarten des Ägäischen Meeres und legte damit den Grundstein für die Ichthyologie, die Wissenschaft von den Fischen.

Pythagoräer und der Fisch als Symbol

Im Altertum galt der Fisch als «Zeichen des Todes». Die Priester jener Zeit assen darum nie Fisch. Bei den Pythagoräern genoss der Fisch eine gewisse Verehrung in charakterologischer Hinsicht, nämlich als ein «Sinnbild des Stillschweigens». Das Schweigen war in ihren philosophischen Lehren von grosser Bedeutung, und der Fisch, der stumm durch die Gewässer gleitet, wurde zum Symbol dieser Tugend.

Der Fisch im Christentum und Mittelalter

Symbolik und Bedeutung

Mit dem Zeitalter des Christentums gewann der Fisch eine neue Bedeutung. Das Fischbild war weit bis ins Mittelalter hinein ein geheimnisvolles Sinnbild des Christentums und findet sich immer wieder auf Briefen, Siegeln und Grabsteinen. Das griechische Wort für Fisch, «Ichthys», wurde als Akronym für «Iesous Christos Theou Yios Soter» (Jesus Christus, Sohn Gottes, Erlöser) verwendet.

Es sei an Petrus erinnert, der seines Zeichens Fischer war. Der Papst, in seiner Eigenschaft als Nachfolger Petri, trug den kostbaren Fischerring, der als Siegel diente und symbolisch für die Verbindung zu Petrus stand. Im Volksbrauch wurde der Fisch zum «Sinnbild der menschlichen Seele», und man nannte im Mittelalter die Taufbecken, aus denen die Seelen zum Heil der Kirche hervorgehoben wurden, Piscinae – Fischteiche. Viele alte Taufsteine mit Fischbildern zeugen noch heute davon.

In der Heraldik wurden Fische als «Symbol der Vaterlandsliebe» und zuweilen auch der klugen Voraussicht gedeutet. Meistens treten sie dann als Delphine auf, die aufgrund ihrer Intelligenz und Nähe zum Menschen geschätzt wurden. Bemerkenswert ist, dass die Forelle in der Bibel nirgends erwähnt wird, ebenso wenig im Talmud und im Koran.

Fisch als Fastenspeise

Bis zur Reformationszeit erlangte der Fisch, auch in wirtschaftlicher Hinsicht, grosse Bedeutung als Fastenspeise. Während der zahlreichen Fastentage war der Verzehr von Fleisch untersagt, und Fisch wurde zur Hauptproteinquelle. Klöster und Kirchen unterhielten eigene Fischteiche, um den Bedarf zu decken.

Der grosse Humanist Erasmus von Rotterdam soll beim Anblick von Fischen Fieberanfälle bekommen haben, was möglicherweise auf eine Allergie hindeutet. Melanchthon liebte Gründlinge und andere kleine Fische. Heinrich I. von Frankreich war ein grosser Fischfreund. Friedrich der Grosse schätzte Aalpastete und grüne Heringe. Der englische Dichter Alexander Pope liebte besonders Neunaugen, Jonathan Swift den Steinbutt.

Der Fisch in Literatur und Kunst

Literarische Rezeption

Die Tradition des Fisches in der Literaturgeschichte ist vielfältig. Dichter haben Fische oft als Symbol verwendet, um tiefere Bedeutungen zu vermitteln. Gottfried Kellers «Am fliessenden Wasser», Uhlands «Ich sah in Meeresschacht», Rückerts «Die Fische bei Tische», Grillparzers «Der Fischer» und Goethes Gedicht «Der Fischer» sind Beispiele dafür, wie das Motiv des Fisches literarisch verarbeitet wurde.

Erweiterung: Fische in der Kunst

In der bildenden Kunst sind Fische ebenfalls ein häufiges Motiv. In mittelalterlichen Buchmalereien und Altarbildern symbolisieren sie oft christliche Tugenden oder Geschichten. In der Renaissance und späteren Epochen wurden Fische in Stillleben dargestellt, um Überfluss oder Vergänglichkeit zu symbolisieren.

Entwicklung des Fischfangs in der Neuzeit

Technologische Fortschritte

Mit der Entdeckung neuer Länder und Meere erweiterte sich der Horizont des Fischfangs. Die Entwicklung von Hochseefischerei und modernen Fangtechniken führte zu einer steigenden Bedeutung der Fischereiindustrie. Die Erfindung des Dampfschiffs im 19. Jahrhundert ermöglichte längere und effizientere Fangfahrten. Kühltechniken erlaubten es, Fische über grosse Entfernungen frisch zu transportieren.

Nachhaltigkeit und Umweltschutz

In der Moderne stehen Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Vordergrund. Überfischung bedroht viele Fischarten, und internationale Abkommen sowie nachhaltige Fischereipraktiken sollen den Bestand der Meere erhalten. Aquakultur gewinnt an Bedeutung, um den Bedarf an Fisch zu decken, ohne die natürlichen Bestände zu gefährden.

Abschluss

Der Fischfang war nicht nur eine grundlegende Überlebensstrategie, sondern spielte auch eine bedeutende Rolle in der Kulturgeschichte. Dies spiegelt sich in vielfältigen Traditionen, Symbolen und kulinarischen Vorlieben wider. Von den frühesten Zivilisationen bis zur heutigen Zeit hat der Fisch eine zentrale Rolle in Ernährung, Religion, Kunst und Wirtschaft eingenommen. Seine Symbolik reicht von Tod und Schweigen bis zu Leben und Wiedergeburt, was seine Vielschichtigkeit in verschiedenen Kulturen unterstreicht.

Literaturhinweise:

Diese Literaturhinweise bieten vertiefende Informationen zur Geschichte des Fischfangs, zur symbolischen Bedeutung des Fisches in verschiedenen Kulturen und zur Darstellung des Fisches in Literatur und Kunst.

- Aristoteles: Historia Animalium (Tiergeschichte). Reclam Verlag, Stuttgart.

- Eine umfassende Darstellung der Tierwelt, in der Aristoteles ausführlich auf Fische eingeht.

- Seneca, Lucius Annaeus: Epistulae Morales ad Lucilium (Moralische Briefe an Lucilius). Kröner Verlag, Stuttgart.

- Enthält Beschreibungen der römischen Sitten und des Luxus, einschliesslich des Umgangs mit Fischen.

- Plinius der Ältere: Naturalis Historia (Naturgeschichte). Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt.

- Ein enzyklopädisches Werk, das Informationen über die Fischerei und Fischarten der Antike liefert.

- Goethe, Johann Wolfgang von: Gedichte. Insel Verlag, Frankfurt am Main.

- Enthält das Gedicht «Der Fischer», das die Verbindung zwischen Mensch und Natur thematisiert.

- Keller, Gottfried: Gesammelte Werke in sieben Bänden. Deutscher Taschenbuch Verlag, München.

- Enthält das Gedicht «Am fliessenden Wasser», in dem der Fisch symbolisch verarbeitet wird.

- Rückert, Friedrich: Sämtliche Werke. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften.

- Enthält «Die Fische bei Tische» und weitere Gedichte mit Fischmotiven.

- Erdmann, Axel (Hrsg.): Die Geschichte der Fischerei. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2005.

- Ein umfassendes Werk über die Entwicklung des Fischfangs von der Urzeit bis zur Gegenwart.

- Michels, Horst: Kulturgeschichte des Fischfangs. Verlag für Kultur und Wissenschaft, Bonn, 2010.

- Beleuchtet die kulturelle Bedeutung des Fischfangs in verschiedenen Epochen und Regionen.

- Müller, Ralf: Fische und Fischer im Mittelalter. Mittelalter-Verlag, Berlin, 2012.

- Eine Studie über die wirtschaftliche und soziale Bedeutung der Fischerei im mittelalterlichen Europa.

- Pietsch, Theodore W.: Fishes, Crayfishes, and Crabs: Louis Renard’s Natural History of the Rarest Curiosities of the Seas of the Indies (1719). Taschen Verlag, Köln, 2016.

- Eine historische Darstellung der Meeresfauna und der Fischerei im 18. Jahrhundert.

- Grimm, Jacob und Wilhelm: Deutsches Wörterbuch. Hirzel Verlag, Leipzig.

- Enthält etymologische Informationen zum Fisch und seiner Symbolik.

0 Kommentare