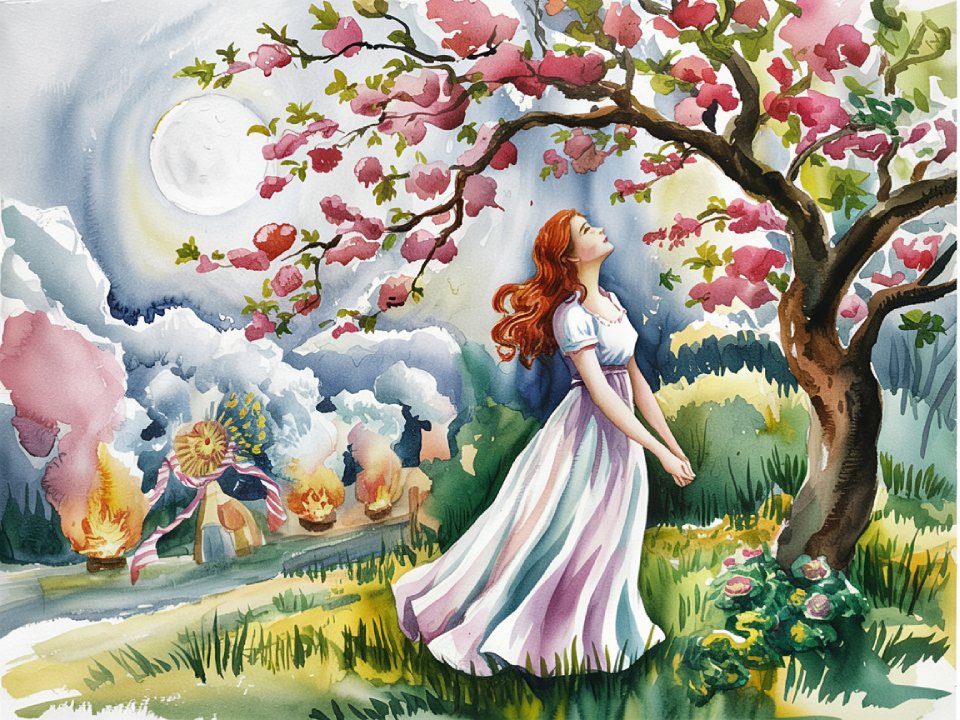

Wenn der erste Kuckuck ruft, die Weissdornblüte leuchtet und die Nächte lau werden, dann öffnen sich alte Tore: Die Walpurgisnacht ruft das Leben zurück auf die Bühne der Welt.

Ein Streifzug durch die Magie und Geschichte eines der ältesten Frühlingsfeste Europas.

Das Maifest gehört zu den ältesten jahreszeitlichen Festen Europas. Bereits frühe Ackerbaukulturen begrüssten im Frühling das wiederkehrende Leben mit Ritualen, die sich auf Fruchtbarkeit, Wachstum und Erneuerung bezogen. Die Kelten übernahmen diese Traditionen in ihrem berühmten Beltaine-Fest, das sie zum Beginn des Sommerhalbjahres feierten.

Beltaine war ein Fest des Lichts, der Wärme und der Freude. Die Zeit des Wachstums begann: Die Tage wurden länger, die Sonne vertrieb Frost und Dunkelheit, küsste die Erde wach und lockte das neue Leben hervor. Im Mai, dem Wonnemonat – der vor der Kleinen Eiszeit (ca. 1300–1850) oft milder und freundlicher war als heute –, schien die ganze Natur Hochzeit zu feiern.

Wenn der Vollmond sein silbriges Licht auf die ersten Blüten des Weissdorns warf, wenn der Kuckuck seine ersten Rufe durchs Land sandte, dann wussten die Menschen: Die Schwelle zu einer neuen Jahreszeit war überschritten. In vielen Überlieferungen wird der Kuckuck als Herold der Götterhochzeit gesehen – als Stimme, die Himmel und Erde miteinander verbindet.

Der Vorabend – Schwellenzeit zwischen den Welten

Schon am Vorabend des Maifests begannen die Feierlichkeiten. Diese Nacht galt als eine besondere Schwellenzeit: Die Grenze zwischen der menschlichen Welt und der Welt der Naturgeister, der Ahnen und der Götter war durchlässiger als sonst.

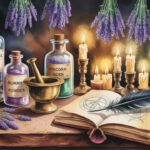

Weise Frauen und Männer – Priesterinnen, Heiler, Seher – suchten in rituellen Handlungen die Verbindung zu den Naturkräften. In manchen Überlieferungen heisst es, sie hätten in Trance den Göttern und Geistern gehuldigt und um Segen für die Felder, Tiere und Menschen gebeten.

In der volkstümlichen Vorstellung schwebte die Nacht voller Wesen: tanzende Elfen auf den Wiesen, herumstreifende Geister, wilde Jagden durch die Lüfte. Besonders der geweihte Hain und der heilige Baum galten als bevorzugte Orte, um in dieser besonderen Nacht die Verbindung zur anderen Welt zu suchen.

Der Maibaum – Zeichen der Lebenskräfte

Ein zentrales Symbol des Maifestes war der Maibaum. Junge Burschen zogen hinaus in die Wälder, um eine Birke oder in den Alpen eine Tanne oder Fichte zu holen. Der Baumstamm wurde von seiner Rinde befreit und in der Mitte des Dorfes aufgerichtet. Ein Blütenkranz, oft mit roten Bändern umwunden, schmückte seine Spitze.

Die symbolische Deutung ist klar: Der Maibaum verkörpert die aufstrebende Lebensenergie, die Kraft des Frühlings, die Vermählung von Himmel und Erde. Mancherorts wurde er als Symbol des männlichen Prinzips gesehen, das sich mit der weiblichen Erde vereinte.

Die Menschen tanzten ausgelassen um den Maibaum, banden Bänder, sangen Frühlingslieder und feierten das neue Leben. Der Tanz galt zugleich als Bitte um Fruchtbarkeit und gutes Gedeihen von Saat und Vieh.

Die Maibraut und der grüne Mann

In vielen Dörfern wurde eine Maibraut gekürt – ein junges Mädchen, das den Frühling und die Fruchtbarkeit symbolisierte. Ihr zur Seite stand der «grüne Mann» oder «Maikönig», oft festlich geschmückt mit Laub und Blumen. Zusammen verkörperten sie das göttliche Brautpaar.

Man glaubte, dass ihr Segen auf Felder und Höfe überging. In manchen Regionen Skandinaviens zog das Maipaar von Haus zu Haus, brachte Glückwünsche dar und erhielt Gaben.

Wenn in dieser Zeit eine junge Frau schwanger wurde, galt das als gutes Omen für Fruchtbarkeit und Wohlstand im ganzen Dorf.

Liebesbräuche und Fruchtbarkeitsriten

Neben den offiziellen Feiern ranken sich viele volkstümliche Geschichten um die Walpurgisnacht und das Maifest:

Man erzählt, dass junge Frauen Laubhütten, sogenannte «Minneburgen», errichteten, um von ihren Liebsten gefunden zu werden. Auf Feldern und in Haine sollen sich verliebte Paare begegnet sein, um im Schutze der Nacht ihre eigene Götterhochzeit zu feiern.

In manchen Gegenden berichten alte Sagen von sogenannten «Brautsteinen» – mächtigen Felsblöcken oder Naturaltären –, die Mädchen in der Hoffnung auf Liebe und Kindersegen aufsuchten. Ob diese rituellen Handlungen tatsächlich so verbreitet waren oder ob sie der späteren Fantasie entsprangen, bleibt offen. Doch die Symbolik der Nacht ist eindeutig: sie feierte die unbändige Kraft des Lebens.

Die Christianisierung der Walpurgisnacht

Mit der Christianisierung geriet das heidnische Treiben ins Visier der Kirche. Für Missionare waren solche ekstatischen Feste ein Dorn im Auge. Sie suchten Wege, die alten Bräuche zu überlagern, ohne sie ganz abzuschaffen.

An die Stelle der Erdgöttin trat die heilige Walburga (710–779), eine angelsächsische Königstochter und Nichte des Missionars Bonifatius. Walburga wirkte als Äbtissin in Heidenheim (Bayern) und galt später als Schutzpatronin gegen Hexen, Pest und Seuchen.

Die Kirche förderte die Verehrung der Heiligen Walburga und legte ihren Gedenktag auf den 1. Mai – genau auf das alte Festdatum. Damit hoffte man, die heidnischen Riten umzuwandeln. Doch trotz aller Bemühungen lebten die alten Frühlingsbräuche im Volk weiter.

Maibäume wurden weiterhin aufgestellt, Freudenfeuer entzündet, und die Lebensfreude liess sich auch von Predigten gegen das «Heidnische» nicht vertreiben. Sogar im Mittelalter, unter der Kontrolle der Kirche, tanzte man in der Walpurgisnacht um das neue Leben.

Die Walpurgisnacht heute

Die Walpurgisnacht wird heute vielerorts neu entdeckt:

Ob auf dem Brocken im Harz, wo Hexenfeste gefeiert werden, oder in kleineren Frühlingsritualen – der uralte Wunsch, die Rückkehr der Sonne, das Erwachen der Erde und die Freude am Leben zu feiern, lebt weiter.

Und vielleicht berührt uns in einer hellen Maiennacht, wenn der erste Kuckuck ruft und der Duft der Blüten die Luft erfüllt, noch immer ein Hauch jenes alten Zaubers – der Zauber der erwachenden Erde.

0 Kommentare