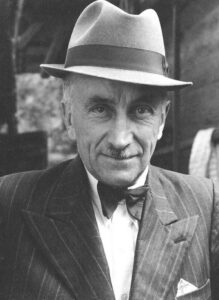

Am 19. März 1885 wurde Albert Schweizer im abgelegenen Dörfchen Bärenwil geboren – einem Ort auf der Wasserscheide zwischen Hägendorf und Langenbruck.

Es war eine Gegend, wie geschaffen für stille Beobachter. Doch das Bauernleben war nichts für ihn. Während seine Geschwister gesund und kräftig waren, blieb Albert ein zartes, nervöses Kind – einer, der den Ackerboden nicht mit dem Pflug, sondern mit den Augen durchmass.

Es war eine Gegend, wie geschaffen für stille Beobachter. Doch das Bauernleben war nichts für ihn. Während seine Geschwister gesund und kräftig waren, blieb Albert ein zartes, nervöses Kind – einer, der den Ackerboden nicht mit dem Pflug, sondern mit den Augen durchmass.

Früh zeigte sich seine Wissbegier. Er ging in Waldenburg zur Bezirksschule, später an die Realschule in Basel. Er glänzte mit besten Noten. Studieren wollte er auch – Tiermedizin erst, dann Altfranzösisch und Kunstgeschichte in Lausanne, Basel und München.

Doch sein Körper spielte nie ganz mit. Wieder und wieder warfen ihn gesundheitliche Rückschläge aus der Bahn. Und so kehrte er – nicht als Akademiker, sondern als Suchender – zurück in seine Heimat.

Autodidakt mit Farbensinn – Wie einer ohne Schule zum Künstler wurde

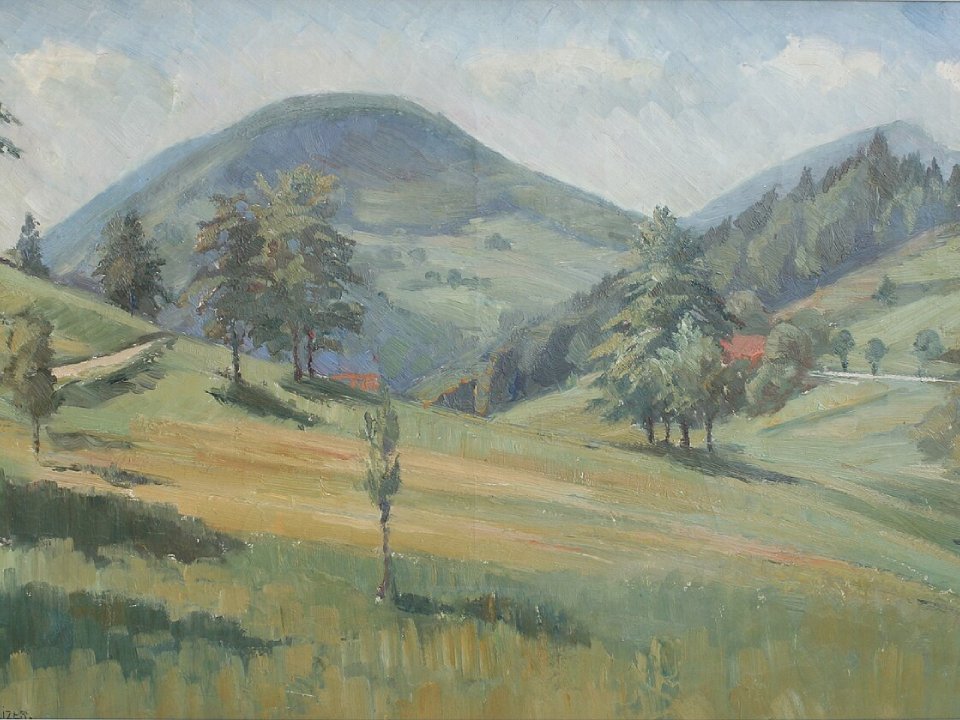

Ab 1912 begann er zu malen – ganz ohne akademische Ausbildung. Einfach so. Mit Pinsel, Palette und einer Liebe zur Landschaft, wie sie selten geworden ist. Seine Leinwand war der Jura. Seine Schule: das Licht über den Matten, der Duft des feuchten Laubs, die Stille nach dem Föhn.

1914 wurde er mit sechs Landschaftsbildern in der Kunsthalle Basel ausgestellt. Zwei Jahre später nahm ihn der Kunstverein Olten auf. Von da an war klar: Albert Schweizer hatte seinen Weg gefunden.

In einem Ausstellungskatalog schrieb er selbst, dass er keine schulmässige Ausbildung genossen habe – seine ganze Malerei sei Selbststudium. Er habe sich bewusst von der strengen Formensprache der alten Schulen abgewandt, um der Stimmung, dem Licht, dem Eindruck den Vorrang zu geben. Statt Exaktheit suchte er Atmosphäre.

Der Jura als Seele – Farben, Licht und Stille

Seine Malerei ist nicht spektakulär im modernen Sinn. Sie ist einfühlsam. Ernst. Voller Hingabe. Schweizer liebte das warme Braun frisch gepflügter Äcker, das zarte Grün im Frühling, die violetten Nebel am Horizont im Oktober.

«Der Jura ist die Landschaft der Licht- und Luftstimmungen… in allen Schattierungen von dämmerigem Weben bis kristallklarer Durchsichtigkeit.»

Seine Bilder zeigen Dörfer wie Liedertswil, Höhenzüge bei Langenbruck oder Bachläufe zwischen Weiden. Es sind stille Szenen – aber keine stummen. Wer hinsieht, hört sie sprechen. Besonders seine Darstellung von herbstlichen Hängen, föhngetränkten Horizonten und nebelverhangenen Weiten zeugen von einer tiefen inneren Verbindung zur Landschaft.

Technik, Material und Stil

Schweizer bevorzugte körnige Leinwände. Diese raue Struktur ermöglichte ihm den pastosen Farbauftrag, den er so liebte – die Farben sollten nicht nur sichtbar, sondern spürbar sein. Er arbeitete meist in Öl, oft direkt in freier Natur. Dabei ging es ihm nie um die perfekte Abbildung, sondern um den malerischen Ausdruck.

Sein Pinselstrich ist locker, manchmal fast impressionistisch. Doch im Unterschied zu den französischen Impressionisten war Schweizer kein Flaneur, sondern ein Wanderer: er näherte sich der Landschaft mit Demut, nicht mit Weltgewandtheit.

Wanderer mit Pinsel – Auf Reisen zwischen Jura und Rom

Obwohl gesundheitlich eingeschränkt, reiste Schweizer viel: nach Paris, Florenz, Rom, in die Toskana. In den Museen der Metropolen holte er sich Impulse – kehrte aber immer wieder ins Baselbiet zurück. Dort fand er seine Motive mit neuer Klarheit wieder: «wie nach einem Wiedersehen».

Es zog ihn stets dorthin zurück, wo das Bekannte geheimnisvoll blieb – seine Dörfer, seine Hügel, seine Tannen. Schweizer war kein Städter. Auch wenn er Rom als die «Stadt der tausend Gesichter» schätzte, blieb er im Herzen ein Maler der Randlagen.

Der Herbst als Spiegel der Seele

Immer wieder malte er den Herbst – nicht nur wegen der Farben, sondern wegen der Stimmung. Der Herbst war für ihn keine Zeit des Verfalls, sondern der Reife. Eine Zeit zwischen Licht und Schatten, Hoffnung und Melancholie.

Vielleicht sah er in dieser Jahreszeit auch ein Gleichnis seines eigenen Lebens: das Licht kurz vor dem Verlöschen. In einem seiner Briefe heisst es: «Es ist der Ton zwischen den Tönen, der mich reizt. Nicht das Grelle, nicht das Laute.»

Der Philosoph mit Pinselstrich

Albert Schweizer war nicht nur Maler. Er war auch ein Nachdenklicher. Er las Schopenhauer, verehrte Hermann Hesse – besonders Klingsors letzter Sommer. In dieser Geschichte erkannte er sich selbst: ein Künstler, der zwischen den Zeiten lebt. Im Herbst, im Frühling, im Übergang.

Sein langjähriger Freund Bernhard Moser nannte ihn den «Künstler zwischen den Zeiten». Und vielleicht war er genau das: einer, der das Dazwischen liebte – die Farbübergänge, das Zwielicht, das Unausgesprochene.

Ausstellungen und Resonanz

Zu Lebzeiten war Albert Schweizer nie ein Star der Kunstszene, aber auch kein Unbekannter. Seine Ausstellungen in Olten, Solothurn, Liestal, Balsthal und Basel fanden ein dankbares Publikum. Viele seiner Werke wurden verkauft, einige gingen in öffentlichen Besitz über – etwa an das Martin-Disteli-Museum in Olten oder den Kanton Basel-Landschaft.

Besonders in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg fand sein Werk wieder mehr Beachtung – nicht als revolutionäre Kunst, sondern als das, was es war: eine stille, bodenständige und doch feinfühlige Auseinandersetzung mit Natur und Dasein.

Ein stiller Abschied – und eine späte Würdigung

Im Juli 1948 starb Albert Schweizer nach langer Krankheit. Doch noch kurz zuvor richtete der Kunstverein Olten ihm eine Ausstellung aus. Sie wurde ein Erfolg – und schenkte dem Künstler eine letzte Freude.

Er war nie berühmt, nie gefeiert. Aber wer ein Bild von ihm besitzt, spürt: Hier hat jemand gemalt, der sah. Der nicht nur Landschaft, sondern Seele einfing. Ein Baselbieter, der das Licht verstand.

Nachwort – Albert Schweizer heute

Heute hängen seine Werke in vielen privaten Wohnzimmern in der Nordwestschweiz, im Aargau, im Welschland, in den Freibergen. Manche Bilder tauchen auf Kunstmärkten oder bei Nachlässen auf – meist unbeachtet, bis sie jemand erkennt.

Schweizer war kein grosser Name in der Kunstgeschichte, aber er war ein bedeutender Beobachter. Ein Maler, der nicht dem Ruhm nachjagte, sondern dem Licht, dem Wind, dem Wandel. Vielleicht gerade deshalb lohnt es sich, sich an ihn zu erinnern.

Albert Schweizer – ein stiller Meister des Baselbieter Lichts.

Quelle: Barbara Suter, Baselbieter Heimatbuch Band VI, 1954

Eine sehr schöne, berührende Würdigung des stillen Beobachters.

Man muss nicht berühmt sein, um die Seelen von Menschen zu berühren. Aber authentisch! Wenn das gelingt, sind Künstler*innen den Menschen nah.

Liebe frische Morgengrüße in die Schweiz! C Stern