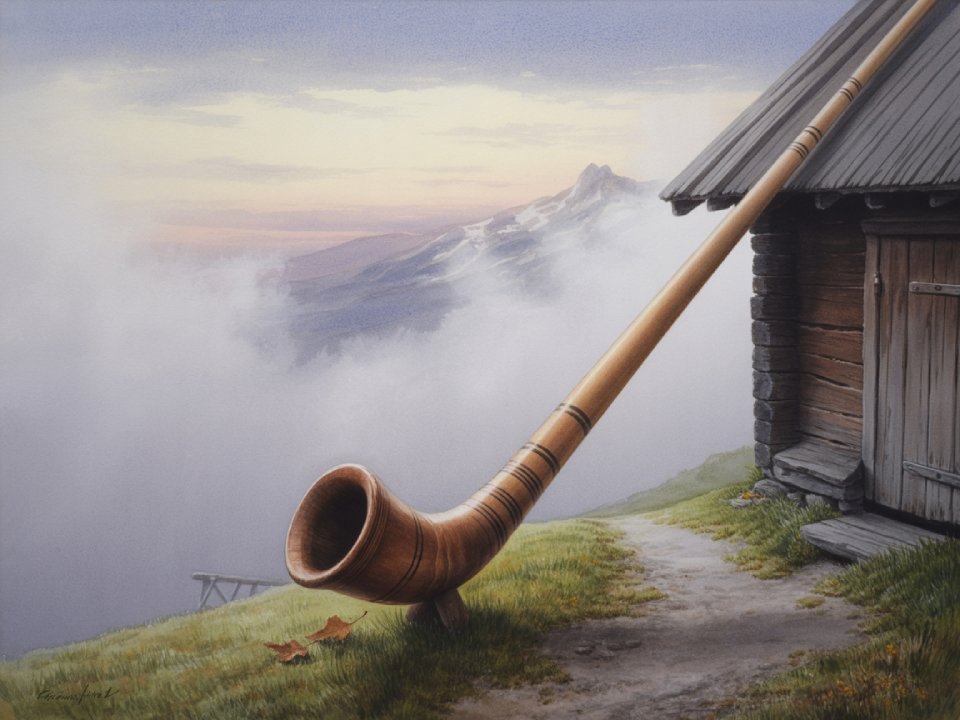

Wer durch alpine Täler wandert und aus der Ferne den langen, klaren Ruf eines Alphorns vernimmt, hält unwillkürlich inne. Es ist ein Klang, der sich nicht aufdrängt, sondern den Raum erfüllt – ruhig, weit, voll.

Irgendetwas rührt sich da in uns, als wäre da mehr als nur ein Ton: eine Erinnerung, eine Sehnsucht, ein Echo aus einer anderen Zeit. Und doch ist vieles an diesem Klang gemacht – nicht nur von Holz und Handwerk, sondern auch von Vorstellungen, Projektionen, Geschichten.

Eine vermeintlich alte Tradition

Das Alphorn gilt heute als Inbegriff schweizerischer Ursprünglichkeit. Kaum ein Nationalfeiertag, kein Trachten- und Jodlerfest, keine Werbung für Käse oder Bergpanorama kommt ohne den langen Holzbogen aus. Wer von «unserer» Kultur spricht, meint oft auch das Alphorn. Doch wie weit zurück reicht diese Kultur tatsächlich?

Es gibt Hinweise, dass hölzerne Blasinstrumente bereits im 16. Jahrhundert in den Alpen bekannt waren. Der Naturforscher Conrad Gessner beschrieb 1555 ein Hirtenhorn in Form und Funktion ähnlich dem heutigen Alphorn. Auch auf späteren Illustrationen tauchen Blasinstrumente auf, die an das heutige Alphorn erinnern. Aber: Die wenigen Überlieferungen deuten nicht auf ein weitverbreitetes Musikinstrument, sondern auf ein Werkzeug des Hirtenalltags hin. Man rief damit das Vieh, verkündete den Alpsegen oder schickte ein akustisches Zeichen ins Tal – etwa bei Gefahr.

Der Klang war laut, aber nicht edel. Die Hirten selbst bezeichneten das Blasen oft schlicht als «Schöpfen» – und hatten wenig romantische Gefühle dafür übrig. Das Alphorn war Teil des Arbeitslebens – nicht des Brauchtums.

Der Rückzug – und die Suche nach dem Verschwundenen

Umso paradoxer ist es, dass die Wiederentdeckung des Alphorns zu einem Zeitpunkt einsetzte, als es bereits aus vielen Tälern verschwunden war. Im späten 18. Jahrhundert wurde es zunehmend still um das Horn. Die Nutzung als Hirteninstrument lohnte sich kaum mehr, der Alltag veränderte sich, die Alpwirtschaft professionalisierte sich.

Und dennoch begannen Städter, Künstler, Gelehrte und Reisende, sich genau für das zu interessieren, was eben gerade verschwand – oder schon verschwunden war. Die Suche nach dem «ursprünglichen Alpenleben» wurde zur Mode. Was man aber vor Ort antraf, war oft ernüchternd: kaum Trachten, kaum Musikanten, kaum Hörner. Das Alphorn wurde in dieser Zeit nicht gefunden, sondern erfunden.

Vom Hirtenwerkzeug zum Nationalsymbol

Der vielleicht wichtigste Moment dieser symbolischen Neuschöpfung war das Unspunnenfest von 1805 bei Interlaken. Ein von Berner Patriziern organisiertes Fest, das zeigen sollte, wie «die echten Schweizer» leben – einfach, fromm, bergverbunden. Es war ein Fest der Inszenierung: Trachten wurden genäht, Käserinnen geschminkt, und Alphornbläser engagiert. Ganze zwei konnten gefunden werden. Das Horn war da – aber nicht mehr aus sich selbst heraus, sondern weil es gebraucht wurde: als Requisite für ein Bild, das man zeigen wollte.

Die Reaktionen der Zuschauer sprachen Bände. Viele waren berührt. Der Klang schien etwas Ursprüngliches zu transportieren, etwas Tieferes, das nicht greifbar, aber spürbar war. Von da an ging es los mit der Aufwertung des Alphorns. Es wurde gezielt gefördert, verbreitet, gelehrt. Menschen, die nie zuvor ein Alphorn in den Händen gehalten hatten, meldeten sich zu Kursen an. Und aus einem verschwindenden Hirtenhorn wurde Schritt für Schritt ein klanggewordener Mythos.

Unterricht, Lehrbücher und Normen

Im 19. Jahrhundert entstanden erste Alphornschulen. Unterricht wurde in Städten und Kurorten angeboten, vor allem im Berner Oberland. Lehrbücher legten fest, welche Töne erlaubt waren, wie geblasen werden musste und welche «alpenländische Klangästhetik» als ursprünglich zu gelten hatte. Dabei wurden historische Bezüge oft suggeriert, aber selten belegt.

Eine typische Alphornmelodie besteht aus sogenannten Naturtönen – also den Obertönen einer Grundfrequenz. Die musikalische Ausdruckskraft ist dadurch begrenzt, aber gerade das wurde zum Qualitätsmerkmal erklärt. Je schlichter, je eindringlicher, desto «echter». Diese Klangideologie wurde zum Massstab, und jede Abweichung – etwa das Spielen von moderneren Melodien – galt als Verfremdung.

Alphorn als kulturelle Waffe

Im 20. Jahrhundert erreichte die Bedeutung des Alphorns ihren Höhepunkt. Vor allem während der Zeit der sogenannten Geistigen Landesverteidigung – den 1930er- bis 1950er-Jahren – wurde das Alphorn zur Projektionsfläche eines patriotischen Selbstverständnisses. Man wollte sich kulturell abgrenzen: gegen die Industrialisierung, gegen die Amerikanisierung, gegen den Verlust von «Heimat».

In dieser Zeit wurde das Alphorn endgültig vom Instrument zur Idee. Es stand für eine Schweiz, die man so vielleicht nie gehabt hatte, aber unbedingt erhalten wollte. Der Bläser wurde zur Figur des echten Schweizers – unerschütterlich, naturverbunden, innerlich stark.

Viele der heute noch gültigen Klischees stammen aus dieser Phase. Das Alphorn sollte nicht in Konzertsälen gespielt werden, sondern in den Bergen. Nicht im Ensemble, sondern alleine, als Ruf. Das Tal als Resonanzraum des Nationalen – ein romantischer Gedanke, der tief verankert wurde.

Tourismus, Bühne, Folklore

Gleichzeitig erkannte auch der Tourismus das Potenzial des Alphorns. Bereits im 19. Jahrhundert wurden Bläser engagiert, um Hotelgäste auf der Rigi oder im Berner Oberland mit «Alpenmusik» zu verwöhnen. Auftrittszeiten und Stücke wurden fix vereinbart, ein regelrechter Alphornbetrieb entstand. So wurde das Horn zum Klangteppich für Gäste aus England, Deutschland oder Übersee.

Im Ausland wurde der Ton zur Chiffre der Schweiz. Werbung, Diplomatie und Film setzten das Alphorn als akustisches Markenzeichen ein – so wie Fondue, Toblerone oder das Matterhorn. Es genügte ein einzelner Ton, um ganze Bilder wachzurufen: Kühe auf der Weide, Nebel im Tal, ein Hüttenfeuer.

Die reale Herkunft trat immer weiter in den Hintergrund. Wichtig war, was das Horn versprach. Und was man bereit war, in diesen Klang hineinzuhören.

Das Alphorn heute – Klang gewordene Erinnerung

Heute ist das Alphorn in der Schweiz weit verbreitet – selten im Alltag, aber in Vereinen, Kursen, an Festen. Es wird gelehrt, gepflegt, auch modern interpretiert. Immer wieder versuchen junge Musikerinnen und Musiker, das Instrument zu öffnen – für Jazz, für Experimentalmusik, für neue Klangwelten. Das stösst auf Interesse, aber auch auf Widerstand.

Denn noch immer wird das Alphorn stark symbolisch aufgeladen. Die Frage «Darf man das mit einem Alphorn?» wird viel häufiger gestellt als bei anderen Instrumenten. Die Klangwelt des Horns ist keine neutrale – sie ist mit Bedeutung vollgestopft. Das erschwert Innovation – und zugleich liegt darin sein Reiz.

Zwischen Klang und Konstruktion

Wenn man zurückblickt, dann zeigt die Geschichte des Alphorns: Es wurde nie einfach «überliefert». Es wurde bewusst geformt, angepasst, in Szene gesetzt. Der Klang, den wir heute als ursprünglich empfinden, ist Ergebnis von Auswahl, Schulung und Vorstellung. Es ist ein gemachter Klang – gemacht nicht nur aus Holz und Harz, sondern auch aus Ideologie, Nostalgie und nationaler Sehnsucht.

Das bedeutet nicht, dass dieser Klang falsch ist. Aber es lohnt sich, ihn in seinem Kontext zu hören. Er ist nicht Ausdruck einer fernen Vergangenheit, sondern Zeugnis einer kulturellen Konstruktion.

Das Alphorn erzählt nicht nur von den Alpen – es erzählt auch davon, wie wir hören wollen, was wir glauben möchten, wie wir uns selbst sehen. Es ist ein Instrument – und ein Spiegel.

Das Alphorn, wie wir es heute kennen, ist kein uraltes Volksinstrument, das seit Jahrhunderten in unveränderter Form durch Täler klingt. Es ist vielmehr das Ergebnis einer gezielten Erfindung, einer kulturellen Sehnsucht nach Ursprünglichkeit, Einfachheit und Identität. In ihm bündeln sich Vorstellungen vom «Echten», vom «Heimatlichen», vom «Unverfälschten» – selbst wenn diese Vorstellungen historisch nicht belegbar sind.

Und doch hat das Alphorn als Symbolkraft eine Bedeutung, die weit über seinen klanglichen Ursprung hinausgeht. Es verbindet – nicht nur Töne mit Talwänden, sondern Menschen mit Vorstellungen, Träume mit Geschichte, Gegenwart mit dem, was man für Tradition hält.

Vielleicht liegt genau darin sein Zauber.

Quellen:

- Philipp Küsgens: Ein erfundener Erinnerungsort: Das Alphorn in der Schweiz, in: Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft, Band 28–29 (2008–2009)

- Jean-Jacques Rousseau: Dictionnaire de Musique, Paris 1768.

- Alfred Leonz Gassmann: Blast mir das Alphorn noch einmal, Zürich 1938.

- Max Peter Baumann: Musikfolklore und Musikfolklorismus, Amadeus Verlag, 1976.

- Brigitte Bachmann-Geiser: Das Alphorn. Vom Lock- zum Rockinstrument, Haupt Verlag, 1999.

0 Kommentare